العنوان: أمهات مقاصد القرآن: طرق معرفتها ومقاصدها

المؤلف: عزالدين بن سعيد كشنيط الجزائري.

المُشرِف: عبدالستار حامد الدباغ.

الطبعة: ط. 1

مكان النشر: عمان (الأردن).

الناشر: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.

تاريخ النشر: 2012.

الوصف المادي: 560 ص. ، 24 سم.

الترقيم الدولي الموحد: 4-428-02-9957-978.

يقول الكاتب إن الدافع وراء اختيار هذا الموضوع: هو أولاً :الرغبة في تلخيص الكتب والبحوث التي كُتبت في هذا الصدد، وتبسيط المسائل المعقدة، وجمعها واستعراضها في صورة كاملة. إذ أنه أراد الانتقال بالبحوث والدراسات الإسلامية من الدراسات الجزئية (التي تتناول أو تشرح أو تفسر ناحية واحدة من نواحي القرآن) إلى الدراسات الشاملة (التي تسعى لدراسة جميع النواحي الجزئية وبلورتها في دراسة كلية شاملة). ثانياً: هو ملاحظة الكاتب أن “علم مقاصد الشريعة الإسلامية: الذي يمثل الوجهة المقصدية في الفقه الإسلامي، قد أخذ قسطٍ وافرٍ من العناية، في حين توقفت الجهود في هذه الوجهة فيما يتعلق بالدراسات القرآنية منذ حقبة طويلة باستثناء بعض المحاولات التطبيقية البسيطة واليسيرة وغير المؤصلة في العصر الحديث. وبالتالي سعى الكاتب إلى لم شمل ما أمكن من تلك المحاولات ونظمها ودراستها في صفحات ذلك الكتاب.

أهمية الموضوع: حدد الكاتب أهمية الموضوع في جزئين أساسيين هما:

- الأهمية الأولى: ترجع إلى طبيعة موضوعه، فهو بحث عن مراد الله تعالى من إنزال كتابه الكريم والتطلع لاستخلاص أهمية التعاليم القرآنية والوقوف على المقاصد الكاملة لما جاء فيه، والوقوف على ما اهتم به القرآن من قضايا الوجود، وما تتطلع إليه النفس البشرية من أنواع الهداية. أيضا يحاول هذا الكتاب الوقوف على روعة البنية الهندسية للمنظومة المقصدية من القرآن الكريم، إذ أن الخوض في غمار هذا الموضوع هو عينه الخوض في أعلى مراتب التفسير([1]).

- الأهمية الثانية: أن فائدة هذا الكتاب ستكون عظيمة لعموم الناس، لأن حصر مقاصد القرآن الكلية، وترتيبها على درجات الأهمية يمكّن الُمهتدي بالقرآن إلى الابتداء بالأول والأهم، ثم إذا حققه انتقل إلى الذي يليه وهكذا حتى يبلغ حظه من الكمال([2]).

أهداف هذا الكتاب كما وضحها الكاتب: تتمثل في خمسة أهداف رئيسية، هي:

- التعريف بأهمية الدراسات القرآنية ومحاولة التأريخ لمراحل تطورها.

- محاولة استقصاء ما أمكن من طرق معرفة مقاصد القرآن الكلية.

- محاولة استخلاص أهم مقاصد القرآن.

- محاولة بيان معايير تصنيف هذه المقاصد وترتيبها بما يُبرز قيمتها، ثم تصنيفها، وترتيبها حسب درجة كليتها وأهميتها.

- التعريف بأمهات مقاصد القرآن الكريم.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تناول الكاتب هذا الموضوع من خلال خطة مكونة من مقدمة وثلاثة أبواب “مُقسمة لعدد من الفصول والمباحث والمطالب” وخاتمة وتوصيات.

الباب الأول: مكون من دراسة تمهيدية للموضوع، الذي تم تناوله من خلال ثلاثة فصول وعدد من المباحث والمطالب

الفصل الأول: تناول فيه التعريف بالقرآن ووصفه، إذ عرّف القرآن لغة واصطلاحا

أما تعريف القرآن الكريم لغة، فقد قام الكاتب باستعراض آراء المتخصصين ووصل الى أن الرأي الراجح وأقربه إلى الصواب هو ما أرجع أصل لفظ القرآن إلى الفعل (قرأ)، بمعنى التلاوة والقراءة، وذلك لقوته في اللغة، وكثرة ما قال به أهل العلم وعلى رأسهم ترجمان القرآن (ابن عباس رضي الله عنه) ثم الطبري([3]) بعده.

ثم قام الكاتب بتعريف القرآن اصطلاحًا، وهنا حاول تقديم تعريف جامع يشمل جميع التعريفات المتعددة والجزئية التي قام باستعراضها في هذا الفصل، فقام الكاتب بتأليف تعريفًا جامعًا يستوعب جلً التعريفات التي عرض لها، فكان التعريف كالتالي (القرآن وحي الله تعالى وكلامه القديم القائم بذاته، المنزّل على خاتم أنبياؤه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بوساطة جبريل عليه السلام، بلفظه العربي: نظمًا ومعنًى واسلوبًا، للتحدي والإعجاز بأي سورة من سوره، ولتدبره والتذكر به، المتعبًد بتلاوته، المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إلينا بالقراءة المشهورة نقلًا متواترًا بلا شبه، المكتوب بين دفتي المصحف المجمع عليه وما نُسخ موافقًا له، بداية من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس).

بعد ذلك تناول الكاتب تعريف الله عز جل والرسول الكريم للقرآن، فيقول أن الله عز وجل تكلم عن كتابه الكريم، وتناوله بالتعريف والوصف في عدد من المواضع، وذلك على طريقة النظم القرآني الذي لا يخضع ولا يراعي القوانين الاصطلاحية الجدلية – التي تشترط مطابقة التعريف للمُعرّف به، وكونه جامعًا مانعًا-وإنما يراعي سياق الكلام، وحال المخاطبين، وما يحتاج إليه المقام من الكلام، كقوله تعالى في تعريف القرآن في أكثر من موضوع:

“الركِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1)” سورة إبراهيم.

” هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) ” سورة إبراهيم.

” قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) ” سورة المائدة.

” يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (174) ” سورة النساء.

” وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ (١٩) ” سورة الأنعام.

” لَوْ أَنـزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (21) ” سورة الحشر.

” وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (48)” سورة المائدة.

” إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ(17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(19) ” سورة القيامة.

” إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)” سورة الحجر.

فهذه إذن هي طريقة القراّن في التعريف بنفسه.

ويُعرف الرسول صلي الله عليه وسلم القرآن الكريم فيقول : “كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم([4]) ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع به العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا “إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ(2)” سورة الجن، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم”([5]).

وقد أخرج مسلم ما يقارب معناه فروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: “كتاب الله فيه الهدي والنور، من استمسك به وأخذ به كان علي الهدي، ومن أخطأ ضل”([6]).

ثم انتقل الكاتب لتناول مكانة القرآن عند أهل العلم، فيقول: أن القرآن الكريم من أكثر الكتب في تاريخ البشرية التي حظيت بالبحث، إذ سلطت عليه أضواء البحث، إما حبًا فيه أو كيدًا له ولأهله، وعرض الكاتب لما قاله عنه أهل الإسلام وما قاله عنه غير المسلمين، إذ تحدث الكثير من أهل العلم المسلمين عن المنزلة العظيمة للقرآن، وذكر الكاتب أقوال فقهاء عظام عن القرآن، منهم الشاطبي، ابن مسعود، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص… غيرهم.

ثم عرض الكاتب تعريف جامع لهؤلاء العلماء، وقال أن القرآن عند أهل العلم من المسلمين هو (الترجمة الأزلية للكائنات البشرية والمترجم لها، وهو كشاف لمخفيات كنوز الأسماء المستترة في صحائف السماوات والأرض وهو أساس العالم المعنوي الإسلامي وهندسته وشمسه، وهو خريطة للعالم الأخروي، وهو قول شارح وتفسير واضح وبرهان قاطع وترجمان ساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشئونه، القرآن كالماء والضياء للإنسانية الإسلامية الكبرى، وهو الحكمة الحقيقية للبشرية وهو المرشد المُهدي الى ما خُلق له البشر، وهو إضافة لكونه كتاب شريعة؛ فهو كتاب حكمة، وكتاب دعاء وعبودية، وكذلك كتاب أمر ودعوة، وكتاب فكر، وفيه دواء لكل أمراض الإنسان المعنوية، وهو مشَرب وطريق لكل سالك وكل باحث…).

ثم تناول مكانة القرآن عند غير المسلمين وكلامهم عنه، فيقول أن القرآن كان ولا يزال قبلة للدراسات الاستشراقية والغربية على مختلف وجهاتها، واحتل الصدارة والأولوية من الاهتمام باعتباره كتاب الإسلام الأول، وسوره العازل، وعرض لآراء العديد من المستشرقين عن القرآن ومكانته، منهم الفيلسوف الفرنسي “ألكس لوازون” والمؤرخ الإنجليزي الشهير “ويلز آن”، والمستشرق الألماني “يوحان يعقوب رايس” و”تشارلز واطسون” أحد قادة التنصير في بلاد المسلمين، و”وليم غلادستون” رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من 1868-1874.

- جمع القراّن الكريم:

تناول الكاتب الحديث عن جمع القرآن الكريم، وكيف أخذت النصوص القرآنية مواقعها في هذا الكتاب بما يخدم هذا الموضوع ومما له علاقة به، فيقول نزل القرآن على سيدنا محمد عن طريق أمين الوحي جبريل على امتداد ثلاث وعشرين سنة، ولم يكن نزول القرآن على ترتيب التلاوة المثبت في مصاحفنا اليوم، وإنما كان ينزل ما ينزل من الآيات فيأمر لها النبي صل الله عليه وسلم أن توضع في مكان معين، فيقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما ينزل القرآن على الرسول يدعو بعض من كان يكتبه، فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا.

أما جمع القرآن وكتابته، فيقول الكاتب: لقد اتخذ النبي صل الله عليه وسلم من بعض أصحابه كتبة للوحي، يأمرهم بتدوين ما ينزل إليه منه، ومن هؤلاء “الخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، وأُبي بن كعب، وإبان بن سعيد، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع…وغيرهم”. وكانوا يكتبون القرآن على ما توافر لهم من العسب (جريد النخل) واللخّاف (حجارة بيض عريضة رقاق)، والرقّاع (جمع رقعة، وتكون من الجلد أو الورق)، والأكتاف، والأقتاب (جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركب عليه)، والقرانيف (أصول سعف النخل الغليظ الملتزق بجذوعها)، وغيرها من وسائل الكتابة آنذاك.

وظل القرآن على حاله بعد وفاة الرسول، وبعد ذلك وأثناء الحروب التي خاضها المسلمون، لوحظ أن الكثير من حفظة القرآن قد قُتلوا أثناء تلك الحروب، فأشار عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق بجمع القرآن، وتم تكليف (زيد بن ثابت) بجمعه وهو ما قام به. وتم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وفي عهد زياد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأثناء حكمه للعراق كلّف أبا الأسود الدؤلي بوضع علامات الإعراب على شكل نقط منعًا للخطأ في قراءة القرآن. ثم وضعت النقط بعد ذلك على الحروف لتميز بعضها عن بعض في عهد الحجّاج بن يوسف الثقفي.

وفيما يتعلق بنقله إلينا، فقد خصّ الله تعالى كتابه الكريم بأقوى طرق نقل الأخبار وأكثرها يقينيًا، فيسّر الله له من ينقله إلينا، إذ تناقلته الجموع الكبيرة عن أمثالها منذ عهد النبي إلى عصرنا الحاضر، فتهيأ له بذلك العناية والحفظ ما لم يقدّر لأي كتاب في التاريخ.

أما بنية القرآن فكان الإجماع أنه يحتوي على مائة وأربع عشرة سورة (114)، وستة آلاف ومائتين وثلاثين آية (6230)، وعدد كلماته سبع وسبعين ألف كلمة وأربعمائة سبع وثلاثين كلمة (77437) وعدد حروفه بنحو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرين ألف حرف (321000)، مقسم إلى ستين حزب وثلاثين جزء.

الفصل الثاني، تناول الكاتب في هذا الفصل التعريف بمصطلح مقاصد القرآن، وبيان الفرق بين هذه الدراسة وما هو شائع مما كُتب في مقاصد الشريعة، ثم إثبات أن للقرآن مقاصد جاء لتحقيقها، وأن هذه المقاصد أنواع، وأن لها مراتب، بيّن أن المقاصد في اللغة هي جمع مقصد وهو طلب الشيء، أو يُعني إرادة النتيجة من الفعل، ووضّح الكاتب أن ذلك هو مطلب هذا الكتاب.

أما المقاصد اصطلاحًا فهي الغايات التي أُنزل القرآن من أجل تحقيقها، أو هي مراد الله تعالى من إنزاله القرآن على المكلفين به في الدارين.

ويقول الكاتب أن هدف هذه الأطروحة هي معرفة الغايات الكبرى التي من أجلها أنزل الله القرآن الكريم، وذلك بالكشف عن طرق معرفتها واستخراجها، ثم محاولة معرفة مراتبها، ثم محاولة التعريف بأهميتها.

ثم تطرق الكاتب بعد ذلك لبيان الفرق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة الإسلامية، فعرّف الشريعة بأنها الطريق في الدين، فالشرائع في الدين هي المذاهب التي شرّعها الله لخلفه، “فالشرع” هو ما شرعه الله لعباده من الأحكام التي جاء بها في كتابه المنزّل، ونبيه المرسل المُوحي إليه منه تعالى، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، ودوّن لها علم الفقه. أو بكيفية الاعتقاد، وتُسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام. ويُسمّى الشرع أيضًا الدين والملّة. وذُكر لفظ الشريعة في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، هي:

- ” شرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13) “، سورة الشوري.

- ” وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)”، سورة المائدة.

- ” ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)”، سورة الجاثية.

ويقول أن مقاصد الشريعة هي جزء من مقاصد القرآن الكريم.

ثم يتطرق الكاتب لموضوع مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة، ويتساءل: هل موضوعيهما واحد؟، أي هل يعالجان المباحث أنفسها؟، وهنا يورد أبرز ما كُتب في هذا الصدد، لينتهي إلى نتيجة مفادها اختلاف مباحث هذين العلمين ومناهجهما.

ثم يتطرق لإثبات أن للقرآن غايات ومقاصد، فيقول أن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس من أجل هدايتهم، وصلاح دنياهم وآخرتهم، وأنه حاوٍ على كل ما أرادوا معرفته وما يجب فعله.

ثم عرض لآراء العلماء فيما يتعلق بأنواع المقاصد ومراتبها في القرآن، واستشهد بحديث لأبي هريرة يقول عن النبي محمد صل الله عليه وسلم “الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأقصاها قول لا إله الا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان”([7]). فقد جعل الإيمان مراتب ودرجات، منها العليا ومنها الدنيا، والقرآن قد أمر بإتيان الكل على قدر الاستطاعة. ولكنه قدّر لكل منها منزلته، فليس من أخل بأعلاها – كإهمال قول لا إله الا الله – كمن أهمل أدناها – إماطة الأذى عن الطريق – وينسحب ذلك على غير ما في القرآن من المقاصد والمواضيع.

هذا وقد ظهر أثر فقه الأولويات جليًا عند أهل علوم القرآن في مسألة التفاضل في كلام الله تعالى، أي التفاضل بين آيات القرآن وسوره، كفضل بعض السور عن غيرها كسور الإخلاص والفاتحة، وفضل بعض الآيات على غيرها، كآية الكرسي – وهو مذهب أكثر علماء الإسلام-، ومما يصدّق ذلك من القرآن أن الله تبارك وتعالى قرر أن في الأقوال تفاوتًا في الحُسن والمرتبة، ومدح المتتبعين لخير تلك المراتب بقصد العمل بأحسنها، فقال تعالى “الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) “، سورة الزمر. وهذا هو الباب الذي ولج منه العلماء الى بداية التصنيف في أمهات مقاصد القرآن.

ثم تناول الكاتب في الفصل الثالث تاريخ تطور الوجهة المقصدية في الدراسات القرآنية وأهميتها، ويقول إنه سار وفقًا لهذا النمط:

- مقاصد الألفاظ.

- نظرية النظم: نظّم كل جملة بحسب التركيب ونظمها مع أختها على حسب الترتيب.

- مقاصد الآيات.

- علم المناسبة: الربط بين الآيات وفقًا للمناسبة بين الآيات والابتعاد عن الركاكة في الربط بينها.

- مقاصد السور: لمعرفة وجه المناسبة في تتابع ترتيبها، وهذا الذي خدم تطور النظرة المقصدية للقرآن ونقلها إلى أفق أوسع، وكان لذلك أثره الواسع على تفاسير العصر الحديث.

- الوحدة الموضوعية للسورة: أي من خلال الربط بين أجزاء السورة، بحيث يكون كل جزء خادم للجزء الآخر ومخدومًا منه في سبيل تحقيق الرسالة العظمى التي قُصد من السورة أن تؤديها، فالسورة الواحدة مهما تعددت قضاياها تهدف إلى غرض واحد أو تسعى لإتمامه وإن اشتملت على العديد من المعاني.

- مقاصد القرآن العامة: من خلال الصلة الوثيقة بين كل سورة ومحتواها، فإسم كل سورة مترجم عن مقصودها.

وفيما يتعلق بتفسير القراّن كان النبي صلي الله عليه وسلم أول مُفسر للقراّن وذلك في عصر التنزيل، إذ كان يفسر لأصحابه ما ينزل إليه من الآيات وكان هذا التفسير أقرب ما يكون إلى مُسمي التفسير الإجمالي. ثم تطور البحث إلى نشوء التفسير التحليلي، ثم انتهي التحقيق فيه إلى ما يُعرف اليوم بالتفسير المقارن. وهو غاية ما وصل إليه التحقيق في تفسير القراّن اّية اّية.

وفيما يتعلق بطريق الدراسات الفقهية في الارتقاء نحو المقاصد العامة للقراّن الكريم، كان هناك مسلكين هامين هما:

- أحكام القراّن ثم تعليل الأحكام للوصول إلى القواعد الفقهية وأصول الفقه والقواعد الأصولية للوصول إلى مقاصد الشريعة وقواعد المقاصد، حتى نصل إلى المقاصد العامة للقراّن.

- الكتاب والسنة والإجماع، وذلك عن طريق القياس والتعليل والوصف المناسب كأحد المسالك الهامة في الوصول لمقاصد الشريعة. وانتهاءً بالمقاصد العامة للقراّن.

ثم تطرق بعد ذلك للنظرة المقصدية للقراّن في العصر الحديث، وقال إن جهود العلماء في هذا الصدد تراجعت مع خمود العالم الإسلامي وانحطاطه، ثم بدأت إرهاصات ثم انبعاث قوي مع نهضتها الحديثة. وهناك كثير من العلماء أهتموا بذلك منهم ولي الله الدهلوي (شيخ الإسلام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي هو إمام المحدثين بالهند)، والشيخ محمد عبده(1950م)، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور(1940م) الذي ألف كتاب في مقاصد الشريعة أسماه “مقاصد الشريعة الإسلامية” والذي حاول فيه الاستقلال التام لهذا العلم عن أصول الفقه. ثم تلاه علال الفاسي في كتابه “مقاصد الشريعة ومكارمها”. ثم كتب يوسف حامد العالم كتابه “المقاصد العامة للشريعة الإسلامية” (1971م).

ثم تناول أبرز من تناولوا مقاصد القراّن في كتابهم ومنهم محمد رشيد رضا (1865-1935م) تلميذ الشيخ محمد عبده. فقد قام رضا بتطعيم تفسيره “المنار” بكثير من مقاصد السور، من خلال تذييل تفسير كل سورة بملحق لأهم موضوعاتها وقضاياها. وأيضاً الشيخ أحمد مصطفي المراغي(1881-1945م) الذي ذيل تفسير جلً السور بخلاصة عما حوته من موضوعات، وما تضمنته من أحكام، وما رمت إليه من مقاصد وأغراض. وكذلك الاستاذ محمد عزة دروزة (1888-1984م) في تفسيره بعنوان “التفسير الحديث”، فقد التزم فيه أن يضع مقدمة أو تعريفاً موجزاً للسور قبل البدء بتفسيرها، يتضمن: وصفها ومحتوياتها وأهم ما امتازت به. والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ” كيف نتعامل مع القراّن العظيم”. وغيرهم الكثير.

أهمية معرفة أمهات مقاصد القرآن:

لأن الله عز وجل عندما أنزل كتابه، كان ذلك بغرض الحث على ترتيله وتدبره وتعقله ثم العمل به، ولا يكون الإنسان كالحمار يحمل أسفارًا ولا يعلم من القرآن شيئًا.

ومن ناحية أخرى فقد أدى الاستغراق في جزئيات القرآن إلى تجميد كثير من نصوصه، وحال ذلك دون الرقي إلى فقه مقاصده الكبرى ورسالته العامة، فاختلّت الموازين، واختلط على الناس مراتب الأولويات في مسائل هذا الدين، فمُنيت الأمة الإسلامية بنكسات على شتى الأصعدة.

أيضًا دبّت ريح التعصب المذهبي وتشتت المسلمون لفرق ومذاهب وكلًا منهم أخذ من القرآن ما يتوافق مع مقصده، وهو ما دفع أبي حامد الغزالي لإعادة صياغة الفقه في كتابه احياء علوم الدين.

التشتت والخصومة دفعا أيضاً بتطور البحث في مقاصد الأحكام على مستوى العلل الجزئية، ولم يرتقِ إلى المستوى الكلي الشمولي الا في أيام انحطاط الأمة الإسلامية على يد أبي إسحاق الشاطبي([8]).

وبالتالي يحاول الكاتب هنا التنبيه على هذا الخلل ومعالجة التفريط في سلوك الاتجاه الكلي والمنحى الشمولي الذي ابتعد عنه هؤلاء في تعاملهم مع مختلف العلوم الإسلامية. فقد أدى إهمال النظرة الشاملة في التعامل مع نصوص القرآن إلى اختلال كبير في الموازين، وخلط واضح لمراتب مقاصد القرآن، وجهل بأولوياته فوقع فيها على مرّ العصور تقديم وتأخير، وتضخيم وتقزيم.

وبالتالي فما أحوج الأمة اليوم إلى تحديد محاور تدير عليها جهودها، وتجمع بها فرقتها، وتوحد بها وجهتها، بل الواجب على الأمة اليوم إعادة ترتيب الأولويات وإعادة بناء منظومة الموازين والقيم ووضع كلاً في نصابه، وعليها أن تحافظ على النسب والمراتب التي جعلها الشرع لمّا شُرّع من الاعتقادات والأعمال، وتنزّل كل أمر منزلته، حتى يبقى كل عمل في مرتبته الشرعية، لا ينزل عنها، ولا يعلو عليها.

وهذا لن يتأتى إلا من خلال التركيز على المقاصد الكلية للقرآن. وإذا حدث الوعي بهذه الكليات وأمكن التعامل معها بإعتبارها محددات منهاجية، ستصبح نظامًا منطقيًا إسلاميًا يضبط حركة الفكر الإسلامي كله، ويعلّيه من الوقوع في الخطأ أو الانحراف. وهذه الخطوة ضرورية لإعادة تشكيل العقل المسلم ولإعادة ترتيب موازينه وأولوياته. كما أن تجريد القرآن من جزئياته وتفضيلاته والوصول إلى كلياته العامة، هي خير طريق لوصل طلاب المعرفة بالقرآن الكريم، ومن عرف تلك المقاصد الكلية للقرآن، وعمل وفق ذلك فاز بمقصود الله، ومن خالفت مقاصده مقاصد الله تعالى ضلّ وخسر الدنيا والآخرة.

الباب الثاني: طرق معرفة مقاصد القرآن الكريم، واستخراجها

في هذا الباب ذكر الكاتب أن من أهم الطرق لمعرفة مقاصد القرآن الكريم هي من خلال تتبع ألفاظ الإرادة الإلهية في القرآن، ثم من خلال تعليلات الكتاب والسنة، ثم من خلال أسماء وأوصاف المُرسل والرسالة (القرآن)، ثم من خلال خصائصه العامة، ثم من خلال التصنيفات الموضوعية لمحتواه، ثم من خلال معرفة حوائج الناس إلى الوحي.

وفيما يتعلق بطرق استخراج مقاصد القرآن من ألفاظ الإرادة الإلهية، يقول الكاتب إن لفظ الإرادة ورد في القرآن الكريم مائة وتسعًا وثلاثين مرة (139) بصيغ مختلفة، منها ثلاثة عشر لفظًا (13) في القرآن الكريم يحمل معنى المقصد الإلهي.

ثم تطرق الكاتب لاستخراج مقاصد القرآن من خلال تعليلات الكتاب والسنة، فيقول أن أهل الإسلام يستقون أحكام دينهم وتعاليمه من كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا الحكم التمسوه في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن خفي عنهم الأمر نظروا فيما وقع عليه إجماع مجتهدي الأمة، فإذا لم يجدوا في كل تلك النصوص شيئًا أعملوا فيما جدّ عليهم القياس القائم أساسًا على النظر في علل الأحكام التي جاءت بها تلك النصوص، وملاحظة معانيها وحكمها ومقاصدها.

وأن الغاية من كتاب الله هي الفائدة التي تعود على الناس، وبالتالي فإن أحكام الله تعالى هي علة فاعلة، ونصوص القرآن والسنة النبوية علة مادية، والهيئة الحاصلة من تطبيقها وتنفيذها علة صورية، والفائدة التي يجنيها منفذها هي العلة الغائية.

مثال توضيحي: في صنع الكرسي، النجار علة فاعلة، والخشب علة مادية، والهيئة المكونة من العملية علة صورية، والجلوس عليه علة غائية.

ومن مقاصد نزول القرآن قوله تعالى في سورة يس” تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)”، فإنذار الناس هنا مقصد عام من مقاصد نزول القرآن.

وأما من السنة، كما في قوله (ص) “إنما بُعثت لأُتمم مكارم الأخلاق”([9])، وكذلك قوله (ص) “إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا” ([10])، وكذلك قوله (ص) “لا ضرر ولا ضرار”([11]).

ففي هذه الأحاديث تصريح بثلاثة مقاصد كلية، أحدهما: قصد الشارع إلى إقامة الأخلاق في هذه الأمة، والثاني: قصده إلى التيسير ورفع المشقة عن الأمة، الثالث: رفع الضرر عن أفرادها.

ومقاصد القرآن يمكن أن تأتي صريحة كقوله تعالى في سورة النساء “رسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)”.

ويمكن أن تأتي مُقدّرة “مختفية” كقوله عز وجل في سورة الممتحنة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)”.

وترد ظاهرة كما في قوله تعالى في سورة النحل ” بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)”. وقوله أيضًا في سورة القمر”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (22)”. وقوله تعالى في سورة الزخرف “إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3)”.

كذلك النص بالإيماء والتنبيه كقوله تعالى في سورة النور” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)”، “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)”.

ثم تناول الكاتب طرق استخراج مقاصد القرآن من خلال الأسماء والأوصاف، قائلا إن للوصف أو للإسم دلالة كبيرة على ما يحمله المسمى من معانٍ ومقاصد، لذلك فإن النظر إلى الأسماء والأوصاف المتعلقة بالقرآن فيه اهتداء الى بعض ما فيه من مقاصد كلية مما نزل لأجله. لقد خص الله تعالى ذاته العليا بأسماء ووصفها بأوصاف هي الغاية في التنزيه له من النقص، والغاية في الإقرار له بكل كمال وجلال. كما يقول في كتابه العزيز في سورة الأعراف ” وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)”. وقوله (ص) “إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة”([12]).

وأيضًا صفات أخرى للمولى عز وجل منها أنه: غافر الذنب، قابل التوب، وأنه كريم، والمغني والنافع والهادي والودود والمجيب والرافع والمعز والغفار…..الخ.

ومن مقاصد القرآن أيضًا كما يقول الكاتب أن القرآن هو:

مخرج من الفتن، وهو القول الفصل بين الحق والباطل، وهو كلام جد لا هزل فيه، إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن يعرض عن القرآن فمصيره الهلاك، والقرآن هو الطريق الوحيد إلى الله والوسيلة القوية الموصولة إلى معرفة الإنسان بربه. والقرآن ذكر حكيم يتذكر بها الخلق خالقهم وما خلقوا لأجله، والقرآن محفوظ من التغيير، يقول الله عز وجل في سورة الحجر “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)” والقرآن ميسر للتلاوة والفهم فلا تتعثر ألفاظه على الألسنة، ولا يستغلق ما يحتاج من معانيه عن الأفهام. والقرآن فتيّ متشدد فلا هو بالذي يسأم منه العلماء بكثرة تكراره، ولا هو بالذي يزول سحر جماله ولذة قراءته وطراوة تلاوته من طول إنعام النظر فيه، لا تمل الآذان من سماع أذكاره وأخباره. والقرآن منبع الحقائق المطلقة من استشهد بما فيه أو تكلم على وفق قواعده وقوانينه وضوابطه فقد قال الصدق والعلم المطلق.

ثم بعد ذلك تناول الكاتب طرق استخراج مقاصد القرآن من خلال خصائصه العامة التي أبرزها العلماء ومن هذه الخصائص:

- خاصية مصدره الإلهي: فقد تجلت في كلماته وآياته صفات من تكلم به ويقول الله تعالى في سورة هود ” الركِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) ” ويقول عز وجل في سورة النمل” إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)”، فالخطاب هنا صادر من الأعلى إلى الأدنى، ومن السيد إلى عبيده، ولذلك استوجب من المخاطب التصديق بأخباره، والاهتداء بأوامره ونواهيه.

- خاصية الحفظ: فهو مصون من أي تبديل أو زيادة أو تحريف، فقد عصمه الحافظ من تلاعب أي يد عابثة، فقال تعالى في سورة الحجر “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)”، فالمقصد من اختصاصه هو ضمان الله تعالى استمرار وجوده ووجود ما فيه من العلم.

- خاصية الإعجاز: قال تعالى في سورة الإسراء “قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88)”، وكل ذلك لإثبات كونه من عند الله تعالى وأن ما فيه هو الحق.

- خاصية التيسير والبيان: قال تعالى في سورة القمر “وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (22)”، والمقصد من تيسيره وبيانه أن يكون هداية مشاعة بين جميع المكلفين على تفاوت مداركهم العقلية وقواهم الجسدية.

- خاصية الكمال والتمام والشمول: يقول الله تعالى في سورة المائدة “الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (3)”. فهو شامل جميع شئون الحياة، من حاجات الإنسان الفردية إلى حاجاته الاجتماعية، ومن حاجياته الجسدية والعقلية إلى الروحية.

- خاصية كونه عامًا للبشرية: فلا يخص جنسًا دون جنس، ولا عربًا دون عجم، يقول تعالى في سورة التكوير”إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (27) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (28)”، فالقرآن هاديًا لكل المجتمعات على اختلاف عاداتها وطبائعها وثقافاتها، وفيه –القصد- الى جمع البشرية على كلمة واحدة وشرع واحد.

- خاصية كونه خاتمًا لكتب السماء: فهو كتاب الزمن الباقي للبشرية، وفيه إثبات لصلاحية تعاليمه لكل ما يجدّ في حياة البشرية فيما بقي من الزمان.

- خاصية الوسطية والتوازن في أحكامه: قال تعالى في سورة البقرة، “وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (143)”، فهو وسط في موازنته بين حقوق الروح والجسد والعقل، ووسط بين روحانية ورهبانية النصارى ومن ماثلهم، وبين مادية اليهود وقسوة قلوبهم وموازنته بين مصالح الدنيا والآخرة.

- خاصية جمع أحكامه بين الثبات والمرونة: الثوابت تتعلق بالحلال والحرام، وأما المرونة مثل تخير المكلف به بين الرخصة والعزيمة وكذلك تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف.

- خاصية حصول الأجر الكبير على مجرد تلاوته: قال (ص) “من قرأ حرفًا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (ألم) حرف، ولكن ألفًا حرف، ولام حرف، وميم حرف”.

11-خاصية التناسق والسلامة من التناقض: وذلك راجع لإلهية مصدره، يقول الله تعالى في سورة النساء ” أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)”، فكل تعاليمه تعمل على بلوغ هدف الهداية دون تضارب، والحث عن النظر في القرآن نظرة كلية شمولية.

ثم تناول الكاتب بشيء من التفصيل جل الكتابات الخاصة بأهل العلم والتي كُتبت في هذا الصدد، منها كلامهم في خصائص السور المكية والمدنية والكتابات التي تناولت فقه الأولويات وترتيبات السور، لنصل إلى المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن في ثمانية أمورهي:

- إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق.

- تهذيب الأخلاق.

- التشريع: وهو الأحكام خاصة وعامة.

- سياسة الأمة: وهو باب عظيم في القرآن، القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها.

- القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي أو الحذر.

- التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع والأخبار.

- المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير.

- الإعجاز بالقرآن ليكون آلة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم.

ثم تناول طرق استخراج مقاصد القرآن من خلال معرفة حوائج الناس الى الوحي، فقال ان الله تعالى أنزل كتابه وجعله مهيمنًا وجامعًا لما سلف من الكتب وخاتمًا لها، وإذا نظرنا إلى حال البشرية المتدهور والمتردي، وحاولنا معالجة ذلك، فسنجد أن القرآن الكريم أُنزل من أجل ذلك، كما أن القرآن عني بأهم وأخطر ما عرض للعقل البشري من مشاكل ومعضلات، تتوقف على معرفتها حياته أو هلاكه، أو يتوقف عليها يسر حياته أو عسرها.

ثم تناول بعد ذلك أهم الإشكالات المعرفية للفكر البشري، موضحًا أن من أهم تلك الإشكاليات هي تساؤل الإنسان عن مصيره بعد الموت، إلى أين؟ وأنه لما استحال على الإنسان السفر إلى المستقبل لمعرفة جواب هذا السؤال، غير وجهته فتوغل في ماضيه بالبحث لعله يحوز أسباب وجوده ومصيره، وبدأت مشكلة العلل الأولى (من أين؟)، وقال الكاتب إن الذي غيّر وجهة الإنسان إلى الماضي السحيق هو شدة إيمانه بمبدأ السببية الذي يؤكد أن لكل معلول علة تسبقه. وذلك يعني أن كل شيء حدث أو يحدث الآن إنما هو نتيجة حتمية لسبب سابق لذاك الحدث. بالتالي فكل ما يقع لاحقًا، ما هو الا نتيجة حتمية لأسباب سبقته. وبالتالي سافر الإنسان إلى الماضي السحيق ليتعرف على قصة وجود الكون، وقد أورثه ذلك شغفًا بمعرفة أصول الأشياء أو مصادرها.

ثم تطرق الكاتب الى تساؤل الإنسان: عن الغاية من وجوده … (لماذا؟) ويقول ان الإنسان كلما زادت معارفه وعلومه ومداركه اتساعًا، انكشف له سريان مبدأ الغائية والنظام في كثير مما كان يظنه بلا غاية، أو لم يكن يأبه له غفلة منه وسهوًا. ومن هذا كله قفز الإنسان من البحث في الغايات الجزئية في مظاهر الكون، إلى البحث في أمهات الغايات وكلياتها.

وبالإجابة عن هذه الأسئلة تتحدد كينونة الإنسان، وموضعه في الكون.

وفي القرآن الكريم جواب لكل هذه الأسئلة فيقول الله عز وجل في سورة طه “رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (50)” وقال تعالى في سورة التغابن “يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4)”.

إن القرآن هو وحده الكفيل بالإجابة عن الأسئلة التي تسألها الحكمة (الفلسفة) من الكائنات: من أين؟ وبأمر من تأتون؟ من سلطانكم ودليلكم وخطيبكم؟ ما تصنعون؟ وإلى أين تصيرون؟

وبهذا جاء القرآن يكرم الإنسان ويخرجه من ظلمات التيه إلى نور الهداية الربانية. فيطمئن عقله. ويثبت فؤاده.

الفصل الثاني: استخراج كبرى مقاصد القرآن الكريم

في هذا الجزء قام الكاتب بذكر مقاصد القرآن كما جاءت في بعض أوائل سوره، وخواتيم آياته. ثم قام بسرد الآيات القرآنية التي نصت على الأسباب الصريحة لنزول القرآن سواء قصد الحصول على الإيمان به، وقصد تدبره وتعقله والتفكر فيه والاعتبار بما فيه، ففي التدبر زيادة علم، وفي التذكر محافظة على ما حُصّل منه. وأيضًا القصد إلى الاتعاظ والاعتبار بما فيه، والقصد إلى بيانه وتبليغه للناس. والقصد إلى إظهار كثير مما كان يخفيه أهل الكتاب من الحق. والقصد إلى تشريع الأحكام والقيام بالقسط (بيان الصراط المستقيم). والقصد الى اتباع المكلفين له. والقصد إلى الحكم به. والقصد إلى تذكير المكلفين ورفع الغفلة عنهم. والقصد إلى تبشير المطيعين، وإنذار المخالفين. والقصد إلى تصديق ما جاءت به الرسل والأنبياء من الحق. والقصد إلى بيان الحق ورفع الخلاف. والقصد إلى تجديد الشريعة بما يصلح للأمة الخاتمة. والقصد إلى الدلالة على الطريق وهو مقصد الهداية. وأيضًا القصد الى إتباع الناس لهذه الهداية. والقصد إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والقصد أيضًا إلى تثبيت النبي (ص) والمؤمنين على الحق. والقصد إلى إعلام الناس بوحدانيته تعالى وجمعهم على عبادته وحده. والقصد إلى الاحتجاج به لصدق الرسالة الخاتمة، وتحدي المخالفين، وذلك لإقامة الحجة على المشركين من غير أهل الكتاب. والقصد بالبعث والحساب والجزاء. والقصد إلى حصول التقوى في قلوب الناس.

وبعد هذا السرد لمقاصد القرآن الكريم، عرج الكاتب إلى كلام النبي (ص) ليستخرج منه مقاصد القرآن الكريم، أو ما يستدل من كلام النبي (ص) على ذلك، فقام بالتركيز على الأحاديث التي ذكر فيها فضل بعض السور والآيات في القرآن ومنها:

سورة الإخلاص: اذ تواترت الأحاديث الصحيحة في فضل سورة الإخلاص، وقد قام الكاتب بعد ذلك باستعراض ما قيل في تأويل هذه الأحاديث، واستخراج معانيها وجني ثمارها.

سورة الفاتحة: وفي فضل سورة الفاتحة يبين النبي (ص) لأصحابه عظيم قدرها، وقد قال فيها عليه السلام: “أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم”([13]). وفي رواية “الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني” فسماها بأم القرآن وأم الكتاب([14]).

ثم شرح الكاتب لآراء المفسرين والمحدثين حول تفسيرهم لسورة الفاتحة وسبب تسميتها (بأم القرآن)، ومن خلال تتبع اّراء المفسرين لسورة الفاتحة وتقسيمها وفقاً لما احتوته من مقاصد سواء فردية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وتقسيمات أخري مُختلفة، فيقول ” إنها احتوت رموزاً لكل ما جاء في القراّن من مواضيع، ففيها التوحيد، وفيها الثناء علي الله، وفيها العبادة لله والاستعانة به، وفيها إشارة إلي اليوم الاّخر، وإشارة إلي الأمم علي اختلافها من مهتدين وضالًين. وفيها إشارة إلي ملكوت الله وما فيه من عوالم…الخ. ورأوا فيها لأجل ذلك براعة استهلال رائعة للقراّن وعنواناً لمواضيعه، ولمحوا من هذا حكمة جعلها في ترتيب المصحف فاتحة القراّن، وفي الصلاة مُفتتح التلاوة وتكرارها في كل ركعة”.

ثم تناول بعد ذلك بعض من مقاصد القراّن والتي وردت في سور أخري خلاف سورتي الإخلاص والفاتحة، كسورة الزلزلة وسورة الكافرون وسورة النصر واّية الكرسي.

ثم قام الكاتب بتجميع أقوال أهل العلم في أقسام القراّن وأمهات مقاصده. فيقول أن المقصد من القراّن وفقاً لأهل العلم هو أن القراّن هو الكتاب الجامع لأشتات الحكم ومتفرقات الأصول، وأن فيه خلاص سائر الكتب السماوية المقدسة، وأنه جاء بالناموس الأعظم لكمال الحياتين الدنيوية والأخروية، وأنه اّخي بين طبيعتي الإنسان الجسدية والروحية، وأنه أًنزل للعاملين أجمعين وروعيت فيه مصالحهم علي قسطاس مستقيم.

وأن هدف القراّن هو بيان بطلان التصورات والنظريات التي وضعها الإنسان عن نفسه، وعن الحياة، وعن نظام الكون، وعن ذات الإله.

كما أن هدفه هو دعوة الإنسان إلي المنهج الصحيح، ببيان الهداية الإلهية التي ضل عنها الإنسان. وقال بعض أهل العلم أن رسالة القراّن الأساسية أن يكون هداية للفرد في نفسه، وللفرد مع الفرد، والفرد مع مواطنيه، والفرد مع البشرية كلها، بل مع الحياة جميعها.

الباب الثالث: خصص الكاتب هذا الباب لتصنيف مقاصد القرآن الكلية وترتيبها ثم التعريف بأمهاتها

ويقول الكاتب أن وفقا لتقسيم المقاصد الكلية للقرآن على مقتضى النصوص وإشاراتها سنجد أنها كالتالي (حصول الإيمان به – تدبره وتعقله والتفكر فيه – الاتعاظ والاعتبار بما فيه – بيانه وتبليغه للناس – بيان ما يحتاج إليه الناس من العلم وكفايتهم عناء تكلفه – إظهار كثير مما كان يخفيه أهل الكتاب من الحق – تشريع الأحكام والقيام بالقسط – اتباع المكلفين له – الحكم به – تذكير المكلفين به ورفع الكلفة عنهم – تبشير المطيعين وإنذار المخالفين – تصديق ما جاءت به الرسل والأنبياء من الحق – بيان الحق ورفع الخلاف – تجديد الشريعة بما يصلح للأمة الخاتمة – الدلالة على الطريق وهو مقصد الهداية – اتباع الناس لهذه الهداية – اخراج الناس من الظلمات إلى النور- تثبيت النبي (ص) والمؤمنين على الحق – إعلام الناس بوحدانيته تعالى وجمعهم على عبادته وحده – الاحتجاج به لصدق الرسالة الخاتمة، وتحدى المخالفين – حصول اليقين بالبحث والحساب والجزاء – حصول التقوى في قلوب الناس – تزكية نفوس أهل الإيمان).

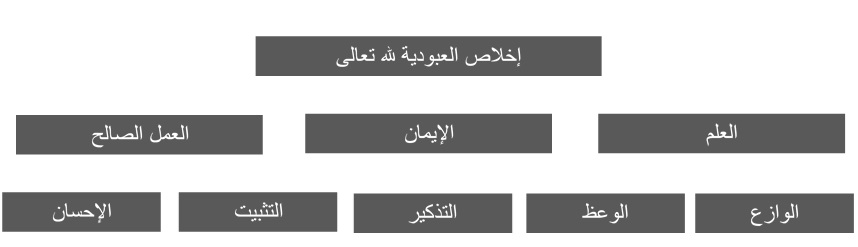

وحاصل ما في هذه المقاصد يتمثل في الآتي: (العبادة الخالصة – حصول أو بيان العلم الحق – العمل به، أو بيان العمل الصالح – حصول الإيمان – التزكية – الوازع – التذكير – الاتعاظ – التثبيت)

قام الكاتب في هذا الفصل بتحديد رؤوس مواضيع القرآن وأمهات مقاصده في تسع نقاط، هي:

- الإيمانيات (العقائد): وهي عقائد الإسلام المُعبّر عنها في كثير من الآيات بالإيمان بالله وباليوم الآخر.

- أحكام الأعمال (الشرائع): وهي شرائع الإسلام المُعبّر عنها في كثير من الآيات بالعمل الصالح، أو أركان الإسلام الخمسة.

- العلوم النظرية (بيان العلم الحق): فالهدف من نزول القرآن هو طلب العلم، كما أن أول آية نزلت من القرآن أمرت بالقراءة والكتابة في قوله تعالى في سورة العلق ” اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)”، فالعلم أساس الإيمان والعمل وأساس باقي المقاصد الكلية والجزئية.

- الوازع (الحث على الاستقامة): ويضم مجموعة من الأقسام جميعها يفيد البحث عن الاستقامة، وقد أطلقت على هذا الصنف من علوم القرآن اسم (الوازع) كي يشمل الدوافع والمرغبات معًا. فالقرآن فيه من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والتبشير والإنذار، وكل ذلك محفزات على المعرفة والإيمان ثم العمل الصالح على مرتبتيه.

- الإحسان (التزكية): من خلال النأي بالذات البشرية من العصيان إلى الطاعة من خلال تزكية النفس والسلوك وتهذيب الأخلاق والآداب وترقية النفوس، أي التزكية وهذا ما جعل الإحسان مقصد كلي من مقاصد القرآن.

- التذكير (حفظ العلم الحاصل): وتكمن أهمية هذا المقصد في كونه عاملًا على مقاومة الغفلة والنسيان، وهي أخطر ما يواجه الإنسان من الآفات في مدة وجوده في هذه الحياة، وذلك لأنها كانت سببًا لأول معصية في تاريخ البشرية: قال تعالى في سورة طه ” وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) “.

- التثبيت وحصول العبر: لاستمرار الاستقامة: لإن العلم قد يحصل للمكلف ثم يحصل له الإيمان ويثمر عملًا صالحًا، ولكن استمرار وجود العلم والإيمان يحتاجان إلى مثابرة في الاعتبار والمذاكرة، واستمرار العمل أشد منهما حاجةً إلى الصبر والثبات لأجل استمرار وجوده، أو ازدياده كمًا وكيفًا، لذلك كان تعالى يقول لنبيه في الحكمة مما قص عليه من اخبار اخوانه الأنبياء مع أممهم، كما في سورة هود ” وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (120)”.

- الاعتبار والاتعاظ (المواعظ): وهو يتعلق بالجانب الوجداني في الإنسان وهو محرك القلب.

- العبودية الخالصة: هذا المقصد جامعًا لكل ما سبق ذكره من المقاصد، فكلها روافد تصب فيه ولكونه المقصد الأساسي الذي خلق الله تعالى المكلفين لأجله كما في قوله تعالى في سورة الذاريات ” وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)”.

ثم انتقل الكاتب لتناول معايير الترتيب، ومراتب المقاصد، ويقول الكاتب إن مرحلة تعيين مراتب هذه المقاصد هي المرحلة ما قبل الأخيرة في سلّم الأولوية، ودرجة الأهمية.

ويقول أيضًا، إن فضل بعض السور على غيرها وبعض المقاصد على الأخرى لا يعني الاستغناء بهذه السور والمقاصد عن غيرها، فليس في تصنيف القرآن على مراتب الأهمية تقليل من قيمة بعض مقاصده، وإنما هو تقديم لما قدّمه القرآن أو السنة على غيره من المقاصد.

ثم تناول معايير ترتيب أمهات مقاصد القرآن معتمدًا في ذلك على معيارين:

أولهما: معيار أولويتها وأهميتها في رسالة القرآن الكريم، أي ما تناوله القرآن في أولوياته، فذكره قبل غيره من أمهات المواضيع، وذلك بالنظر إلى القرآن على ترتيب نزوله، وأقرب المسالك للوقوف على ذلك هو جمع مقالات أهل القرآن وعلومه في الخصائص الموضوعية لمكي القرآن ومدنيه.

الثاني: معيار أوليتها وأولويتها في رسالات الأنبياء، مما ذُكر في القرآن في دعوتهم عليهم السلام.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، قسمها إلى قسمين:

- أهم الخصائص الموضوعية للقرآن المكي: إن أمهات المسائل التي ذكرت في السور المكية هي: أصول الإيمان من الاعتقاد بوحدانية الله والتصديق بالوحي والرسالة والبعث والجزاء، وقصص الرسل مع أقوامهم، ثم أصول التشريع العامة والآداب والفضائل الثابتة، وجاء في أثناء ذلك محاجة المشركين ودعوتهم إلى الإيمان بتلك الأصول ودحض شبهاتهم وإبطال ضلالتهم والنهي عن خرافاتهم.

أيضًا كان القرآن المكي يُفسر للإنسان سر وجوده…ووجود هذا الكون من حوله، كان يقول له: من هو؟ ومن أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب في نهاية المطاف؟ ومن ذا الذي جاء به من العدم المجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به؟ وما مصيره هناك؟.

ولم يتجاوز القرآن هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التشريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان وأنها استقرت استقرارًا مكينًا ثابتًا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان التي قدّر الله أن يقوم هذا الدين عليها، كما أن السبب في قلة التشريعات التفصيلية في العهد المكي كون المسلمين كانوا مستضعفين حينذاك، فكانت طبيعة الصراع مع الكفار لا تناسب ورود تشريعات تفصيلية جزئية.

- أهم الخصائص الموضوعية للقرآن المدني: عناية التنزيل المدني كانت موجهة إلى بناء أركان المجتمع المؤمن، وتنظيم صفوفه وتوحيدها، وإعداده ليكون النموذج المرتضي للاجتماع البشري الذي يجمع كل ما تقتضيه تعاليم الرسالة الخاتمة، وإحكام هذا البناء بسنّ الشرائع والقوانين السياسية والاقتصادية، وتحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها وغير ذلك مما يدخل في دائرة الأحكام الدولية العامة.

والسبب في تنزل الأحكام العملية في المرحلة المدنية هو تغير وضع المسلمين، فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعًا وكوّنوا دولة، فاحتاجوا إلى التشريعات التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد، فهي تبني شخصية الفرد، وتحمي الأسرة، وتنظم العلاقات …. الخ، ودعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومجادلتهم فيما هم عليه، وبناء أركان الدولة الإسلامية، وإرسال الدعاة إلى الملوك والرؤساء ودعوتهم إلى الإسلام، لتتجلى بذلك عالمية هذا الدين….الخ.

ومعرفة المكي والمدني تفيد الدعاة في معرفة منهجية القرآن التربوية في التدرج بالمكلفين بمراعاة الأولويات من الجهة النظرية، والنظر الى واقعهم ثم قدراتهم وطاقاتهم من الجهة العملية. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: “إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا”([15]).

ثم تم ذكر معيار الأولية والأولوية في رسالات الأنبياء. وذلك لأن الأنبياء والرسل جاؤوا لنجدة أقوام أشرفوا على الهلاك، فلابد أن تكون الدعوة إليه أولًا بأعظم أسباب خلاص أقوامهم، ولابد أن يكون ما أجمعوا على الدعوة إليه اولًا هو أعظم تلك الأسباب أهمية، ثم الذي يليه وهكذا.

كقوله تعالى في سورة الأنبياء ” وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)” وفيها دعوة الى توحيد الله بالعبادة، وقوله تعالى في سورة الأنبياء أيضًا ” وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)” وفيها طلبت فعل الخيرات وطلبت إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإخلاص العبودية لله تعالى.

وقوله تعالى في سورة الزخرف “وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27)” وفيها البراءة من كل المعبودات الا الله تعالى، وقوله تعالى في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) ” وفيها دعوة للرجوع الى الأخلاق الفطرية.

وما ورد في دعوة إسماعيل (عليه الصلاة والسلام) اذ يقول الله تعالى في سورة مريم”وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) ” وفيها الأمر بالصلاة والزكاة.

وما ورد في دعوة يعقوب عليه السلام، قال تعالى في سورة البقرة ” وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) ” وفيها الوصية بتوحيد الله تعالى بالعبادة.

وما ورد في دعوة يوسف عليه السلام، يقول الله تعالى في سورة يوسف ” قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37)” وفيها إنكار على من لم يؤمن بالله –إنكار على من لم يؤمن باليوم الآخر– إنكار على من افترى واشرك بالله في العبادة – دعوة الى توحيد الله بالعبادة.

وكذلك ما ورد في دعوة شعيب عليه السلام، قال تعالى في سورة هود “وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (84)” وفيها طلب إفراد الله تعالى بالعبادة – طلب إيفاء الكيل – تحذيرهم من عذاب الله تعالى وانتقامه.

ما ورد في قصة أيوب عليه السلام، يقول الله تعالى في سورة ص “وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43)” وفيها التنبه على حسن عاقبة فضيلة الصبر.

وما ورد في دعوة موسى عليه السلام، يقول عز وجل في سورة طه ” إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) ” وفيها دعوة الى توحيده بالعبادة – إقام الصلاة لذكره تعالى – التنبيه إلى الجزاء في الآخرة.

وما ورد في دعوة إلياس عليه السلام، يقول عز وجل في سورة الصافات “إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125)” وفيها تحذير من عاقبة ما يفعلون – النهي عن دعاء غير الله تعالى.

وما ورد في دعوة عيسى عليه السلام، يقول عز وجل في سورة المائدة “مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117)”. وفيها أنه أمرهم بعبادة الله وحده.

وما ورد في دعوة سيد الخلق سيدنا محمد (ص) يقول الله عز وجل في سورة البقرة ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (22) ” وفيها دعوة الى عبادة خالق الكل وعدم الإشراك به.

ثم قام الكاتب من خلال التفصيل السابق لدعوات الأنبياء إلى حصر المقاصد المشتركة من حصيلة تلك الدعوات، وحصرها في الأمور التالية.

- إثبات دعوى النبوة (طلب التصديق) “إني لكم رسول أمين”، وهي أول ما جاءت به الرسل.

- التخويف من الله تعالى بذكر اليوم الآخر عواقب الأمور.

- طلب الطاعة (بيان العمل الصالح). ومما أجمعت عليه الرسل في دعواتها أيضًا، الدعوة الى الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول فيما جاء به عن الله تعالى.

- ذكر الصلاة والإنفاق (الزكاة): معظم دعوات الأنبياء اقتصرت على هذين الركنين، لأن فيهما القدر المشترك من العمل الصالح المذكور في أكثر الرسالات.

- الدعوة إلى إخلاص العبودية لله وحده: (اعبدوا الله ما لكم من اله غيره). وذلك لأن ظاهرة النبوة أو الدعوة أو الرسالة عادة ما تكون علاجًا لهذا المرض الذي ما يفتأ يلم بالبشرية كلما أخذتها سنة أو غفلة أو سكرت في ملذات الدنيا ومستنقع المعاصي لذلك كانت هذه المسألة هي المحور الذي تدور عليه أغلب الرسالات والنبوات إن لم تكن كلها.

الملاحظ ان تلك المقاصد الخمسة السابقة هي مقاصد عامة جاءت مع جميع الرسل والأنبياء، وهناك مقاصد أخرى اختصت بها بعض الرسالات دون غيرها، كالقصد إلى إعمال الأخلاق في المعاملات التجارية في رسالة شعيب عليه السلام، والقصد إلى إرجاع الناس إلى الفطرة في رسالة لوط عليه السلام، والقصد إلى كف طغيان الحاكم وتقويم نفوس الرعية في رسالة موسى عليه السلام، وإعطاء المثال الحي للحاكم العادل في نبوة داوود وسليمان عليهما السلام، وبيان فضيلة الصبر وعاقبة المتحلى بها في رسالة أيوب عليه السلام، وغير ذلك مما تميزت به كل رسالة أو نبوة، وكل ذلك جعله الله تعالى دروسًا سائغة لهذه الأمة، لتعتبر به.

ثم قام الكاتب بذكر أسلوب القرآن في بيان مراتب المتفق عليه بين الرسالات، فيقول للقرآن الكريم طريقته الخاصة في ترتيب أمهات مقاصده وأمهات الرسالات السماوية، وزعها الأسلوب القرآني على ثلاث مستويات:

- المستوى الأول: إخلاص العبودية: وهو أشد مقاصد الرسالات وضوحًا وثبوتًا.

- المستوى الثاني: الإيمان والعمل الصالح، فهما من أكثر عبارات القرآن تكرارًا وورودًا في القرآن الكريم.

- المستوى الثالث: الإيمان (بالله وباليوم الآخر) والعمل الصالح (الصلاة والإنفاق). إن هذين الركنين – الإيمان والعمل الصالح- قد يردان مُجملين كما في المستوى الثاني وقد يردان منفصلين.

ثم إن لدعوات الأنبياء والمرسلين – بعد إثبات نبوتهم – وجهتين:

- وجهة خارجية: وهي دعوة الكفار إلى الإيمان والتوحيد، وأهم ما يذكر فيها الإيمان بركنيه (الإيمان بالله وباليوم الآخر).

- وجهة داخلية: وهي دعوة أهل الإيمان إلى الأعمال الصالحة، وأكثر ما يُذكر فيها ركنا الصلاة والزكاة.

وزيادة في الإيضاح، يرسم الكاتب وصفا بيانيًا في نهاية هذا الفصل ليوضح فيه المستويات الثلاثة لأمهات مقاصد القرآن حسب أهميتها (المقصد الأقصى – مقاصد أساسية – مقاصد خادمة) كالآتي:

في الفصل الثاني تناول الكاتب التعريف بأمهات مقاصد القراّن الكريم.

- المقصد الأقصي ( القصد إلي إخلاص العبودية لله).

يقول الله عز وجل في سورة الذاريات “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)”. وشرح الكاتب في هذا المقصد كيف تكون العبودية لله. فالقصد من العبودية لله هي ان تستقيم حياة الإنسان بكاملها علي أمر الله بحيث تكون شريطاً متصلاً، وحلقة مستمرة من الطاعات لا في مجال إقامة الشعائر فحسب، بل في سائر أوجه الحياة. قال تعالي في سورة الأنعام ” قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)”.

والعبودية تعني الالتزام بما شرعه الله ودعي إليه رسله، أمراً ونهياً، وتحليلاً وتحريماً، وهذا هو الذي يمثل عنصر الطاعة والخضوع، فليس عبداً ولا عابداً لله من رفض الاستسلام لأمره، والتكبر علي اتباع نهجه، والانقياد لشرعه.

ومراتب العبادة لله ثلاث:

- أن يعبد الإنسان ربه طمعاً في الثواب وخوفاً من العقاب.

- أن يعبد الإنسان ربه لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه.

- أن يعبد الإنسان ربه لكونه الله عز وجل إلهاً خالقاً مستحقاً للعبادة وكونه هو عبداً له.

وهذه أعلي المقامات وهو المسمي بالعبودية، وبقدر كمال وتكامل تحقق هذه العبودية في جوانب هذا الإنسان تكمل عبوديته لله تعالي.

- المقاصد الأساسية : العلم – الإيمان – العمل الصالح.

وقد جٌعلت من هذه المواضيع الثلاثة مقاصد أساسية لعدة أسباب منها:

- كونها مكونات الذات العابدة، فلا تكمل عبوديتها إلا بكمال كل جانب من تلك المكونات. وقد قصد القراّن إلي حصول كل من تلك المكونات علي حظه الأقصي من تلك العبودية، فحرص القراّن علي أن يجدً العقل في تحصيل حقائق العلوم النافعة، وحرص علي أن يجدً القلب في تحصيل الإيمان والاستزادة منه وابتغاء حلاوته، وحرص علي أن يجدً الجسد في العمل الصالح والمسارعة في الخيرات.

- ومن ذلك أيضاً استقلال بعضها عن بعض، وتعّذر الاستغناء عن أحدها في اكتمال الحد الأدني من النظام العام الذي أتي به القراّن الكريم، فلا معني لعلم بلا إيمان، ولا معني لإيمان لا يُثمر عملاً صالحاً. وقد حثّ الله تعالي في كتابه العزيز علي طلب العلم، يقول عز وجل في سورة طه “وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)”. فأول ما يُطلب من الإنسان إذن هو المعرفة، وذلك لأنه لا قول ولا عمل إلا بعلم.

وحذّر الله تعالي من المسؤولية العظيمة المترتبة عن الكلام بغير علم فقال تعالي في سورة الإسراء “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)”.

أما الإيمان فقد جُعل من المقاصد الأساسية للقراّن، وذلك لأن:

- الإيمان بالله هو البداية المُطلقة لكل شئ، وأصل كل وجود.

- الإيمان باليوم الاّخر الذي أخبر به الله تعالي كنهاية لهذه الحياة، ووعد به يوما الحشر والحساب.

- الإيمان بالهداية التي بعث بها الله إلينا سنداً (الملائكة والرسل) ومتناً (الكتب عامة والقراّن خاصة)، وبياناً (السنة).

أما العمل الصالح، فهي الأعمال الظاهرة للجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادة بالله بالألوهية، والقيام بما فرضه الله من سنن ونوافل، والتقرب إلي الله بالطاعات. وأن يكون الإنسان خليفة الله علي أرضه يحكم بالعدل والحق وبما انزل الله من الكتاب والإنسان يجب أن يعمل علي تزكية نفسه وحفظها من المعاصي والذنوب، وعليه واجب عمارة الأرض، فيقول الله عز وجل في سورة هود “هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (61)”.

ثم تناول بالشرح المقاصد الخادمة:

وظهرت حاجة المكلفين إلي معرفة المسؤولية المُنجزة عن تصرفاتهم في هذه الحياة، فيسّرها القراّن بذكر الوازع الذي يحدد عواقب الطاعة والمعصية، فيدفعه ذلك إلي طلب العلوم المُنجية.

ولما كانت علوم القراّن عُرضة للنسيان شرع لها القراّن ما يحفظ استمرار وجودها، وهي وظيفة مقصد التذكير في القراّن. وأما القلب فإنه يؤمن ولكن الإيمان حالة طارئة عليه تزداد وتنقص، لذلك شَرع لها القراّن ما يؤجج توهجها. وتلك هي وظيفة مقصد الوعظ. وأما العمل الصالح فإنه تكاليف قد يتّعرض صاحبها للملل والفتور، فيكل عن حملها فتضمحل وتتلاشي، لذلك شرع لها القراّن ما يؤمن لها استمرار وجودها وهي وظيفة الصبر. كما شرع لهذه المقاصد الأساسية ما يُنميها ويبلغ بها غايتها، وهو مقصد الإحسان.

وخلاصة الكلام في مقصد “الوازع” هو أن الله تعالي استعمل مع الإنسان أسلوبين لتحريكه وتحريك فكره ووجدانه، فهو يجذبه من الأمام بالترغيب والوعد بالفوز والسعادة في الدارين مع التركيز علي ذكر الجنة ونعيمها باعتبارها أعظم مُرغب، ثم هو يدفعه من الوراء بتخويفه مما قد يصيبه إن هو عصي ربه وكفر بنعمه مع التركيز علي ذكر النار وعذابها باعتبارها أعظم مرهّب. وهذا ما يناسب الطبع الإنساني الذي ينفر من الألم مهما كان نوعه، ويسعي إلي السعادة قُدماً أينما وُجدت.

وخلاصة الكلام في مقصد “التذّكير” هو إبقاء مُهمات العلوم التي أتي بها القراّن حاضرة في الذهن، والتذكير بالخالق والمخلوق والتذكير بقدر الخالق ووظيفة المخلوق، التذكير بما مضي وما هو اّت.

أما المقصد من “الوعظ” فهو ترقيق القلوب للحمل علي الامتثال لما فيه خير الدنيا والاّخرة، وهي الموعظة الحسنة. يقول الله عز وجل في سورة النحل “ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)”.

وفيما يتعلق بمقصود “الإحسان والتزكية”. فالإحسان وسيلة القراّن التربوية التي ترقي بصاحب الهمّة من منزلة إلي منزلة إلي أن يبلغ ما قُدّر له من مراتب الصّلاح والكمال، وبه تقع التزكية، وسلوك الطريق المستقيم، ابتداء من مُجرد التلفظ بالشهادتين وانتهاءً ببلوغ درجة العبودية الخالصة، وهي درجة الكمال الإنساني.

أما القصد من حصول “الصبر والثبات”: فهو مقصد مهم من مقاصد القرآن الكريم، وذلك لأن المرء قد يُحصّل العلم ثم يؤمن ويعمل، غير أن هذا الوضع قد ينقطع في أي وقت، والذي قصد إليه القراّن هو استمرار وجود هذه الأساسيات، ولا يتأتي هذا الأمر إلا بحصول ما يحفظ استمرارها. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة النحل “قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (102)”. وأما عاقبة الصبر والثبات علي الحق فيقول الله تعالي في سورة السجدة، “وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)”. والصبر نوعان :

- إما صبر علي الطاعة، وهو حمل النفس علي الاستمرار في فعل الواجبات.

- وصبر علي المعصية، أي تّحمل النفس مشقة الإمساك عن المعصية.

وأيضاً هناك أنواع أخري للصبر منها الصبر علي المصائب والنوائب، ومقابلتها بالرضا والتسليم وعدم الاعتراض عليه فيما قدّر وقضي، وعدم إزالتها بغير الوجه المأذون به.

وفي النهاية يصل الكاتب إلي أن الهدف الأسمي للقراّن وللمقصد الأكبر هو تحقيق “العبودية الخالصة”، ويوضحه من خلال هذا الجدول:

| مكونات الإنسان | الوظيفة | الوسيلة |

| العقل | العلم | وازع + تذكير |

| القلب | العبودية الخالصة | الإيمان + وعظ |

| الجسد | العمل | إحسان + صبر |

فالعبودية الخالصة – إذن- هي أم المقاصد وغايتها، وقصد القراّن إلي تحصيل العلم وحصول الإيمان والعمل الصّالح هي أسس هذا المقصد، وقصده إلي إيجاد الوازع، والتذكير، والوعظ، والإحسان، والصبر، هي أعظم ما يُتوصّل به إلي إقامة تلك الأسس، وذلك المقصد، وتلك هي عناصر المنظومة المقصدية في القراّن.

- التوصيات:

وفي النهاية قدم الكاتب مجموعة من التوصيات للباحثين المهتمين بحقل الدراسات القراّنية حيث :

- وجههم بضرورة التركيز وإيلاء الاهتمام والعناية الكافيين للدراسات القراّنية الكلية – للوقوف علي ما في القراّن من مقاصد إبداعية وهندسية – وعدم الإفراط في المسائل والدراسات الجزئية.

- قدّم لهم هذه الأطروحة وغيرها لتكون لهم طريقاً مرشداً لاستخلاص أمّهات المقاصد.

- وجههم بتتبع مقاصد السّور سورةً سورة مع ترتيبها حسب النّزول، وحسب ترتيب المُصحف لمعرفة أوائل ما أراد الله تعالي من المقاصد، ومعرفة أوائل ما أراد الباري لقارئ القراّن أن يقف عليه.

- وجههم بتتبع أمّهات المقاصد في دعوات الأنبياء عليهم السّلام تتبُعاً مٌركزاً، للخروج بالحصيلة المشتركة، لكل الرسالات السّماوية.

- توزيع ما أمكن من اّيات القراّن الكريم علي مراحل السيرة النّبوية العطرة، لما في ذلك من بيان لتدّرج الشّارع في بيان مقاصده، وترتيبها في الأهمية والوجود.

- مقارنة كلّية بين أمّهات مقاصد القرآن وأمّهات مباحث الفلسفة.

عرض:

أ. أحمد محمد علي

باحث ماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة.

__________________________________________

[1] – ص. 16

[2] – ص. 16

[3] – محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري، مفسّر ومؤرّخ وفقيه، ولُقِّبَ بإمام المفسرين.

[4]– أخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قوله: “من أراد العلم فعليه بالقراّن فإن فيه خير الأولين والاّخرين”.، سنن سعيد بن منصور 1/9.

[5] – الحديث أخرجه الترمذي في سنته، الجامع الصحيح، باب فضل الأعمال (5/158- 159)، ورقمه : (2906).

[6] – أخرجه مسلم، صحيح مسلم (4/1874)، في كتاب فضائل الصحابة ورقمه : (4425).

[7] – صحيح مسلم: 1/63

[8] – هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ،من علماء الأندلس، وشهد له العلماء بمآثره العديدة.

[9] – مسند الإمام أحمد 2/381

[10] – صحيح مسلم 2/1104، مسند أحمد 3/328

[11] – المستدرك على الصحيحين 2/66، سنن ابن ماجة 2/784

[12] – صحيح البخاري 2/981 و 6/2661، صحيح مسلم 4/2063

[13] – المصدر نفسه: 4/1738.

[14] – أخرجه الترمذي في جامعه: 5/297، وأبو داود في سننه: 2/71.

[15] – صحيح البخاري: 1910/4، بابه تأليف القرآن.

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies