د. محمد عبد الله دراز

بين أصالة المنطلقات وعالمية الخطاب

أ. يارا عبد الجواد*

مقدمة

لاتزال خزائن الأمة مليئة بكنوز أبنائها وعلمائها الذين أشرق علمهم على تاريخها وتاريخ العالم على مدار القرون، ولا يزال من أبناء أمتنا من يستقي من معين الوحي الصافي فيفيض بنور علمه على العالمين. ويعد الدكتور محمد عبد الله دراز صفحة مضيئة في تاريخ علماء أمتنا الذين تشبثوا بهذا النور ولم يبرحوا أيام الإسلام الأولى ومعجزته الخالدة “القرآن”.

فقد أحاط إسهامه الثري بحصن الوحي الحصين وثبَت منطلقاته الفكرية بأصول الإسلام العظيمة، فأثمر نتاجه الفكري وعمل في النفوس والعقول عمله، وقد كان ذلك موازيًا لمعايشته للعالم الغربي، فجمع بين عمق وأصالة منطلقاته الإسلامية وبين التمكّن من فهم العالم الغربي فلسفة وفكرًا وواقعًا، فلم يسع كغيره في الانطلاق من الواقع إلى الإسلام، بل على العكس كان يتحرك من الإسلام بثباته للواقع المتحرك حاملًا عالمية رسالته ويقينية مصادرها مجددًا في نقل إعجاز القرآن وربانية مصدره. وفي هذا الإطار نقف مع سيرته وقفة نتعرف فيها على سيرته وإسهامه وحركته التي سعى من خلالها إلى إصلاح واقع أمته ومستقبلها.

أولًا- النشأة والبيئة المحيطة:

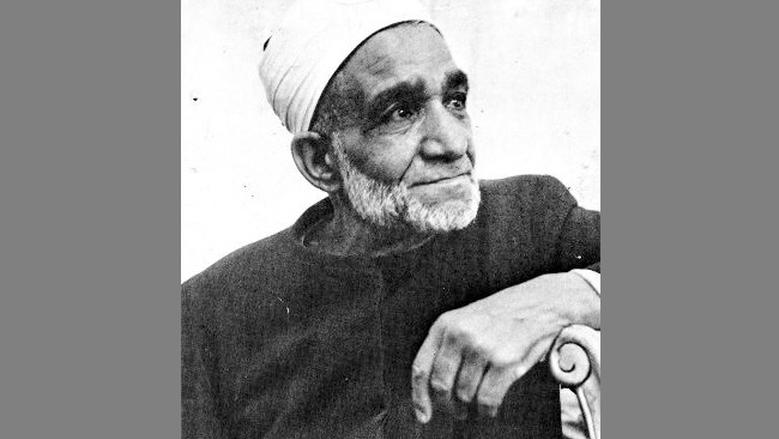

ولد العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز عام 1894، بمحافظة (كفر الشيخ) المصرية ونشأ في أسرة ذات علم وورع، فوالده الشيخ عبد الله دراز من علماء الأزهر الكبار، وهو شارح كتاب “الموافقات” للإمام الشاطبي.

أكمل دراز حفظ القرآن الكريم وهو فتى يافع لما يكمل عشر سنوات من عمره. وفي عام 1916 حصل الدكتور محمد عبد الله دراز على شهادة العالمية النظامية الأزهرية (1916)[1] ثم عمل مدرسًا بجامعة الأزهر عام 1928. وفي عام 1936 حصل على منحة دراسية للدراسة بجامعة السوربون الفرنسية، فأقام في فرنسا 12 سنة انكب فيها على استيعاب الثقافة الغربية من منابعها الأصلية، ما جعله قادرًا على مقارنة تلك الحصيلة بمبادئ علم الأخلاق في القرآن الكريم.

حصل الدكتور عبد الله دراز على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، ونالت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه والتي كانت بعنوان “أخلاق القرآن” (La Morale Du Koran) إعجاب كبار المستشرقين الفرنسيين، ومنهم لويس ماسينيون وليفي بروفنسال.

وبعد عودته من رحلته العلمية في أوروبا، وفي عام 1948 انتُدب لتدريس علم تاريخ الأديان بجامعة القاهرة، ثم أصبح في عام 1949 عضوًا في هيئة كبار العلماء. وقد مثّل دراز الأزهر في المؤتمر العالمي للأديان في باريس عام 1939، وألقى كلمة شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي.

ويعرف عن الشيخ عبد الله درّاز أنه ساهم في النشاطات الثقافية والدعوية التي كانت تقوم بها نوادي “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين” في فرنسا، حيث تابع النشاط الإصلاحي للإمام عبد الحميد بن باديس وتبادل معه الرسائل.

وقد وصف الإمام محمد البشير الإبراهيمي عبد الله درّاز بأنه عالم من غير الطراز المعروف، يمتاز بدقّة الملاحظة وسعة الأفق وسداد التفكير، و”ينفرد بخصوصيّة يندر جدًا أن نراها على أكملها في عالِم من علمائنا الدينيين، وهي العناية بدراسة أحوال المسلمين في جميع الأقطار، والافتتان بالبحث عن حركاتهم ونهضاتهم وعلائق بعضهم بالبعض، بحيث تحادثه في هذا الباب فتشرف على بحر متلاطم بالمعلومات الصحيحة المدقّقة عن المسلمين وحكوماتهم وجمعيّاتهم”.

كان دراز يحمل نفسًا عزيزة أبية، وكان يتصف بمجموعة من الشمائل التي قلما تجتمع في شخص واحد، وقد أجملها الشيخ عبد الله الأنصاري – رحمه الله- فعدّ منها: “الفطنة، والذكاء، والحلم، والأناة، والتواضع، والوداعة، والوفاء، والجرأة، والإقدام، والشهامة، والصلابة في الحق، ولباقة الحديث، ولين العريكة”. هذا فضلًا عن تميّزه بسَعة الأفق، وعمق النظر، ودقة الاستدلال، وكانت حججه بالغة الإقناع، وعبارته آسرة البيان، مشبعة بجماليات البلاغة القرآنية، فقد كان العلامة دراز يدرك قيمة الرسالة القرآنية التي يحملها، كما كان يحمل هَمّ الأمة أينما حل أو ارتحل.

وقد كان لدراز مجموعة قيمة من المؤلفات، من أهمها: النبأ العظيم- الظاهرة القرآنية- مدخل الى القرآن الكريم- دستور الأخلاق في القرآن- الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان- نظرات في الإسلام- الصوم، تربية وجهاد.

وفي عام 1958 في مدينة لاهور الباكستانية حيث كان مشارك في مؤتمر الثقافة الإسلامية هناك، انتقل العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز إلى جوار ربه، إلا أن ما خلفه من علم نافع لا يزال باقيًا حيًا.[2]

ثانيًا- عبد الله دراز: عمق بنائه الفكري وأصوليته

كان الدكتور محمد عبد الله دراز كما وصفه الشيخ يوسف القرضاوي “ابن الأزهر وابن السوربون”، إذ تعمّق في كل من الثقافة الإسلامية والغربية من ينابيعها الأولى، وقد أتاح له هذا الجمع النادر أن يصوغ رؤية تحليلية تركيبية متميزة، متحررة من السطحية المُبسّطة، ومن آفة “سوء الهضم العقلي” التي تلبَّس بها بعض مَن انغلقوا على الموروث الثقافي الإسلامي أو ممن انبهروا بثقافة الغرب الوافدة.

ولذلك كان إسهام دراز عبارة عن منظومة فكرية متكاملة على قدر كبير من التركيب والأصالة، يجمعها خيط ناظم دقيق يتمثل في تركيب عدة ثنائيات منها الأخلاق والوحي، العقل والنص، التراث والمعاصرة. هذا الخيط يضفي على مشروعه العلمي صبغة عالمية رسالية تجعله أهلًا لمخاطبة الإنسان، كل الإنسان.

وفي هذا الإطار، إذا أردنا التعرف على سمات المشروع الفكري لدراز سنجد أنه يعكس السمات الآتية:

1- تأصيل الأخلاق داخل إطار الوحي:

انشغل دراز بفكرة مركزية الأخلاق في القرآن الكريم، ورأى أن الوحي لا يقدم مجرد مواعظ أو توجيهات، بل يؤسس لنظام أخلاقي متكامل ذي بنية فلسفية وقيمية. فجعل دراز من الأخلاق محور مشروعه، وقدّم أطروحة متكاملة تثبت أن الأخلاق في الإسلام إلهية المصدر والغاية.

وقد بلغ هذا المشروع ذروته في كتابه المرجعي “دستور الأخلاق في القرآن”، حيث بيَّن كيف قدّم القرآن فلسفة أخلاقية قائمة بذاتها، تتجاوز ما قدمته المذاهب الغربية في عمقها الإنساني، وثباتها، ومصدرها.

وقد سعى دراز إلى إبراز الطابع العام للأخلاق في القرآن الكريم من الناحيتين النظرية والعملية، فاستعرض النصوصَ القرآنية بحثًا عن سِمَات الواجب، وطبيعة السلطة التي ينبعث منها الالتزام، ودرجة المسؤولية، وطبيعة الجهد الإنساني، والمبدأ الأسمى الذي يحرك إرادة الإنسان. وقد استطاع أن يصل إلى عدد من المبادئ العامة التي توضح الفلسفة الأخلاقية في القرآن الكريم.

ومن الأفكار الرئيسية التي أبرزها الكتاب:

(أ) أنّ الحاسة الخُلقية انبعاث فطري، وأن القانون الأخلاقي قد طُبع في النفس الإنسانية منذ نشأتها، ولكن مشاغل الحياة والوراثة والبيئة والمصالح الفردية قد تفسد النوازع الفطرية وتجعل الإنسان – في أحسن الظروف- يواجه صعوبة في عمل الخير؛ لذلك بعث اللهُ في الناس من حين لآخر عددًا من الأنبياء ليوقظوا الضمائر ويردُّوا الناس إلى نور الفطرة التي أودعها الله فيهم. وهكذا يجد النور الفطري ما يكمله ويقويه من النور الإلهي (نور الوحي).

(ب) أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة؛ لأنّ العقيدة هي التي تجعل الإنسان يُقْبِل على أداء الواجبات الأخلاقية بوازع من داخل النفس لا نتيجة لقهر أو تسلُّط.

وقد أكد الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ترجم الكتاب إلى العربية – وهو أيضًا تلميذ الدكتور محمد عبد الله دراز- أن الدكتور دراز لم يقم بكتابة هذا الكتاب بغرض نيل درجة الدكتوراه؛ إِذْ كان بوسعه أن يصل إلى ذلك بجهد أقلّ، ولكنه كان يحمل من خلال هذا الكتاب رسالة الإسلام للعالم في فترة كانت أوروبا والعالم كله يعيش في صراع ودمار وانهيار أخلاقي[3]، فجاءت هذه الرسالة بمثابة الصرخة التي يدعو فيها صاحبها إلى الإسلام وما يقدمه للإنسانية من حلول لمشكلاتها. وهذا هو لب المشروع الفكري للدكتور دراز أن يقدم الإسلام كحق في وسط باطل متعدد الصور، وكنور في وسط ظلمات، وذلك بمنهجية علمية جلية كما هو حال الحجة القرآنية البيّنة التي صبغت مشروعه.

2- بيان شمولية الإسلام في الجمع بين الثنائيات:

من أبرز ملامح مشروع دراز سعيه إلى إبراز التوازن الدقيق الذي جاء به الإسلام في الجمع بين الثنائيات التي عادة ما ينظر إليها بعين الصراع الحدي، المادة والروح، العقل والنقل، الدين والعلم …إلخ

فنجد أن دراز قد اعتنى ببيان شمولية الإسلام ووسطيته التي تجمع وتوازن بين هذه الثنائيات، وقد تجلى ذلك في مؤلفاته ومنه ما برز في في كتابه “دستور الأخلاق في القرآن” فقد أشار في المحور المعنون ب”الأخلاق العملية” إلى شمولية النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم، حيث قال إنها “لا تلبّي فقط كل المطالب الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والدينية، ولكن نجدها في كل خطوة وقد تغلغل فيها بعمق روح التوفيق بين شتى النزعات، فهي متحررة ونظامية، عقلية وصوفية، ليِّنة وصلبة، واقعية ومثالية، محافظة وتقدمية، كل ذلك في آنٍ واحد”.

وكذلك أبرز عدم العداوة بين ثنائية الدين والعلم في كتابه “الدين” حيث وضح أن العلم مساعد في بيان صحة الدين، فالأصل أن يتفق الدين مع العلم الصحيح والعقل السليم، فالدين الحق والعلم يتناصران ويتصادقان، أما إن تخالفا وتخاذلا فلا شك أن أحدهما باطلًا.[4]

3- قراءة الغرب من الداخل:

لم يقف دراز عند حدود النقد الخارجي للحضارة الغربية، بل انخرط في تحليلها من الداخل، من خلال دراسته في جامعة السوربون، واطلاعه على النصوص التأسيسية للفكر الأوروبي الحديث. وفي هذا السياق ناقش دراز فلسفات الأخلاق الغربية – خصوصًا الكانطية – بلغة أهلها، وكشف حدودها من داخل بنيتها الفكرية، دون عداء أو انبهار، بل بمنهج نقدي مقارن.

كما كان دراز حريصًا على مقارنة ما وصل إليه من استنتاجات بآراء المفكِّرين والفلاسفة. وكان يستعرضَ أراء علماء الغرب ونظرياتهم، ثم يبينُ ما في النظرية أو الرأي من قُصُور أو خطأ، ويعقِّب على ذلك ببيان كمال النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم.[5]

4- عالمية رسالة الإسلام وكمالها:

سعى دراز إلى تقديم الإسلام كرسالة عالمية، قادرة على مخاطبة الإنسان في كل زمان ومكان، دون أن تذوب في معايير الحداثة الغربية أو تتنازل عن هويتها. ففي كتابه “النبأ العظيم”، على سبيل المثال، نراه يؤكد على وحدة القرآن الموضوعية، ويكشف عن انتظامه الداخلي الذي يخاطب العقل الإنساني، ويؤسس لليقين بربانية القرآن.

وتظهر أيضًا هذه السمة في كتابه “الدين” الذي هو بمثابة دراسة تأسيسية في علم تاريخ الأديان، يسعى فيها دراز إلى معالجة أسس الدين من حيث المفهوم والنشأة والوظيفة والمصير، عبر منظور تحليلي يجمع بين الموضوعية التاريخية والتحليل النفسي والفلسفي، ويتتبع تطور الفكرة الدينية منذ بداياتها إلى صيغها المتقدمة، مع عرض نقدي لأهم النظريات الغربية والشرقية حول الدين.

وقد ختم دراز كتابه بفصل يعرض فيه كيف أن الإسلام “أي الرسالة الخاتمة” لا يبدأ من الصفر، بل هو امتداد وتصحيح لما سبق من رسالات، وأن القرآن يعترف بما في الديانات السابقة من حق، وينكر ما طرأ عليها من تحريف، وأنه جمع بين عناصر الهداية المختلفة (الحقائق الكونية والعقلية، التجارب الوجدانية، التنظيم الاجتماعي، التكليف الأخلاقي) فهو الدين الأكمل الذي جمع بين العقل الوحي والشريعة والفطرة.

هذا المنهج العلمي الرصين الذي اتبعه دراز – رحمه الله – في مؤلفه بيَّن حقيقة الإسلام وأبرز سمة عالمية الرسالة التي لم تبدأ من الصفر، بل هي تمام لرسالة التوحيد التي هي أصل الفطرة، وبها نادى جميع الأنبياء على اختلاف شرائعهم.

أيضًا في مؤلفه المميز “نظرات في الإسلام” حرص دراز على بيان سر قوة الإسلام وكمال الشريعة الإسلامية، وأسهب في بيان تفاضل الإسلام وفضله عن سابقه من الشرائع، وأن الإسلام هو دين الحق الذي ختم الله به رسالاته لعباده ليكون مهيمنًا على سائر ما قبله من الأديان. وأساس هذا الكمال وسر عظمة الإسلام هو أن حامل رسالته محمدًا – صلى الله عليه وسلم- بُعث مُتمِّمًا لما قبله جميعًا، ولم يختصه الله بقوم دون غيرهم، بل إن كل مَن بلغته رسالته وجب عليه اتباعها بخلاف من قبله من الرسل؛ إذ جاء كل رسول إلى قومه، ورسالاتُهم كانت لها حقبة زمنية يصلح معها العمل بمقتضى أحكامها، فإذا توالت عليها الدهور وتغيرت أحوال الناس وجدت فيها تبديلًا وتغييرًا، وهذا ما لا يوجد في شريعة الإسلام. إذ إنه دين خالد أتمه الله وأكمله وارتضاه لعباده دينًا قائمًا إلى قيام الساعة. ومن استعرضَ أصول الشريعة الإسلامية وجد فيها من اليُسر ما ليس له نظير في شريعة غيرها، ووجد ترابطًًا عجيبًا لوحدته البنائية الإيمانية لتجمع للعبد بين دينه ودنياه.[6]

ثالثًا- عبد الله دراز: الرجل القرآني

كانت أهم سمة من سمات شخصية الدكتور عبد الله دراز، والمنبع الذي فاضت منه كل مآثره العلمية والعملية هي الوله بالقرآن الكريم، فكان شغله الشاغل، لا يكاد يُرى إلا وهو منكب على قراءته وتدبره، أو قائم يصلي به. وقد انصب اهتمامه العلمي على القرآن حصرًا، فلا يكاد يوجد له عمل علمي إلا والقرآن محوره ولبابه، فقد كان – رحمه الله تعالى – يتتبع ألفاظ القرآن، ويصفها بأنها “حبات درية”.[7]

وعلى الرغم من أن كل أعمال الدكتور عبد الله دراز لا تكاد تخلو من نظرات تجديدية ثاقبة، لكن تجديده تجلى أكثر ما تجلى في الدراسات القرآنية. ففي هذا المضمار يمكن القول إن دراز أسَّس علمين جديدين، هما علم “أخلاق القرآن” وعلم “مصدر القرآن”.

ففي الأول كتب كتابه (دستور الأخلاق في القرآن) وفي الثاني ألف كتابيه: (النبأ العظيم) و(مدخل إلى القرآن الكريم). ويتجلى تجديد دراز في علوم القرآن من خلال المنهج الذي اتبعه، فقد اعتاد علماء الإسلام أن يبرهنوا على أصالة القرآن الكريم من خلال المدخل اللغوي البياني بالأساس. أما دراز فانطلق من الدراسة التحليلية للرسالة القرآنية منطقيًا وتاريخيًا، وهذه منهجية تجديدية مفارقة للمنهج المتوارث، ومن ثمراتها نقل القرآن من السياق الثقافي العربي، ووضعه في سياق العالمية.[8]

رابعًا- موقع عبد الله دراز في الخريطة الفكرية الإسلامية الحديثة:

عبد الله دراز ومالك بن نبي:

تعرف درّاز على المفكر الجزائري مالك بن نبي في باريس عام 1936، وهو اللقاء الذي ذكره بن نبي في مذكراته، وكشف أنه ساعد دراز على تحسين لغته الفرنسية، بينما أطلعه درّاز على الأوضاع في المشرق العربي، وشوّقه إلى دراسة علم التفسير في الجامع الأزهر.

ونظرًا لتقديره لدرّاز، كلّفه بن نبي بكتابة تقديم لأول كتاب له، وهو “الظاهرة القرآنية” الذي صدر في الجزائر عام 1946 عن مكتبة النهضة الجزائرية.[9]

ومن الملاحظ أن العلاقة بين دراز وبن نبي وإن لم تكن علاقة شخصية مباشرة في المقام الأول إلا أنها كانت علاقة تلاقي وتشابه في الرؤى وتقاطع في المنهج أيضًا.

فكل من دراز ومالك بن نبي اعتنى بالبرهان التاريخي العقلي للبحث في مصدر القرآن الكريم، وقد ظهر ذلك عند دراز في كتابه “النبأ العظيم”، كما ظهر عند مالك بن نبي في كتابه “الظاهرة القرآنية” الذي قدم له الدكتور دراز.

أيضًا اشترك دراز ومالك بن نبي في رؤية مركزية للقرآن الكريم بوصفه النواة الصلبة لأي مشروع نهضوي إسلامي، لكنهما اختلفا في زاوية التناول والأدوات المنهجية التي وظفها كل منهما في دراسته للقرآن. لقد جعل كلٌّ من دراز وبن نبي من القرآن أساسًا لرؤية حضارية شاملة. فدراز، في مشروعه الفكري والأخلاقي، انطلق من أن القرآن الكريم يحتوي على منظومة أخلاقية كاملة تتفوق على ما أنتجته الفلسفات الوضعية والأديان الأخرى، كما تجلى ذلك في كتابه المرجعي “دستور الأخلاق في القرآن”. وقد نظر إلى القرآن كدستور لبناء الفرد والمجتمع على أسس من العدالة والحرية والرحمة.

أما مالك بن نبي، فقد تعامل مع القرآن من زاوية حضارية وتاريخية، إذ رأى فيه قوة محركة للتاريخ، وأداة لإخراج الإنسان من حالة الجمود إلى الفاعلية.

ومن أوجه التشابه بينهما أيضًا اهتمامهما بالبعد الإنساني والكوني للقرآن، فقد رأى دراز أن الخطاب القرآني موجه إلى الإنسان بما هو كائن عاقل أخلاقي لا إلى جماعة مخصوصة. كما شدد بن نبي على أن رسالة القرآن موجهة إلى الإنسان الكوني، إذ أن الحضارة التي يبنيها القرآن لا تخص أقوام بعينهم، بل تتسع لمبادئ إنسانية عامة، تتجاوز الزمان والمكان.

ومن حيث المنهج، اعتمد دراز على التحليل الفلسفي المقارن، متأثرًا بتكوينه الأزهري والفرنسي معًا، فوازن بين الأصالة والمعاصرة في قراءته الأخلاقية للقرآن، أما بن نبي، فجاءت قراءته القرآنية جزءًا من مشروعه في “مشكلات الحضارة”، حيث سعى إلى فهم دور القرآن في إنتاج الإنسان الفاعل والتاريخ الحي، مستخدمًا أدوات التحليل الاجتماعي والنفسي والتاريخي.

وإذا جمعنا كل هذه الخطوط، أمكن القول إن كلًا من دراز وبن نبي قدّم قراءة غير تقليدية للقرآن، تتكامل ولا تتطابق: دراز ينطلق من القرآن ليبني منظومة أخلاقية عقلانية شاملة، وبن نبي ينطلق من القرآن لبناء إنسان حضاري فاعل، الأول يركّز على عمق القيم، والثاني على آليات التفعيل، وكلاهما يرى في القرآن كتابًا لصناعة الذات الإنسانية وتوجيه التاريخ، لا مجرد نص يُرتَّل أو يُقدّس بمعزل عن الواقع.

إن هذا التقاطع بين الرجلين يُبرز الحاجة إلى مشروع معرفي نهضوي يدمج بين التحليل الأخلاقي الفلسفي الذي أسّسه دراز، والتحليل الحضاري الوظيفي الذي طوّره بن نبي، لنستعيد بذلك وظيفة القرآن في بناء الفرد والمجتمع.

عبد الله دراز ومحمد عبده:

تأثر دراز بالإمام محمد عبده ومدرسة الإصلاح العقلي والنقلي التي نشأت في الأزهر على يده، فتبنى الدعوة الى إعمال العقل ورفض الجمود والانفتاح على الفكر الغربي دون الذوبان فيه، كذلك اعتنق نفس التوجه لتجديد الفكر الإسلامي لمواجهة التحديات الحديثة من الإلحاد والغزو الثقافي.

إلا أن محمد عبده كان أقرب الى الطابع الإصلاحي التربوي، أما دراز فكان مفكرًا تحليليًا فلسفيًا عميقًا. فغاص في الفلسفة الأخلاقية الغربية، وتجاوز النقد العام لها، فدرس كانط وروسو ودوركهايم، وتأثر بأساليبهم التحليلية ثم ناقشهم من منطلق إسلامي.

إذن يمكن القول إن دراز يمثل مدرسة فكرية خاصة به ليست تابعة لمحمد عبده ولا قاطعة معه، بل امتداد ناضج ومطور لفكره بنفَس علمي فلسفي أكثر عمقًا.

عبد الله دراز وطه عبد الرحمن:

يمكننا القول إن كلًا من عبد الله دراز وطه عبد الرحمن يتحركان في فضاء واحد هو فضاء الأخلاق والدين من منظور فلسفي عميق. إلا أن كلًا منهما له منهجه الخاص في تناول الموضوع. فدراز يتبع منهج الاستقراء النصي من القرآن الكريم، ويعمل من داخل العلوم الإسلامية مضافًا اليها المنهج النقدي الغربي دون اتخاذ موقفًا عدائيًا من الحداثة. فدراز قام بتقديم الإسلام كنسق أخلاقي شامل من خلال مناقشة الفلسفة الوضعية والكنطية.

في حين أن عبد الرحمن ينطلق ابتداءً من النقد الجذري للفكر الغربي الحديث ويسعى الى بناء فلسفة أخلاقية أصيلة ترتكز على العمل الأخلاقي والتزكية الروحية وليس مجرد النظر العقلي.

خاتمة

في ضوء ما تقدم يتبين أن الدكتور محمد عبد الله دراز يمثل جسرًا بين التراث الأزهري والفكر الأخلاقي والفلسفي الحديث. فقد قدَّم نموذجًا فريدًا في أصالة الفكر، فقد جمع بين عمق التكوين الشرعي ورحابة الأفق الفلسفي ليقدم خطابًا عالميًا وإنسانيًا متوازنًا منطلقًا من ينابيع الوحي الصافية، مبرزًا كمال الشريعة وشمولها. لم يقف عند طرفي الثنائيات التي لطالما حيرت الفلاسفة: العقل والنقل، الخير والشر، المادية والروحية، بل قدَّم الرؤية الإسلامية المتوازنة الجامعة الشاملة على حقيقتها دون مداهنة لإرضاء الآخر، متبعًا منهجًا علميًا رصينًا، مقدمًا دراسة عميقة في مقارنة الأديان ليصل بها إلى عالمية رسالة القرآن وهيمنتها على ما سبق من رسالات بتمامها وكمالها.

وهو في ذات الوقت الرجل القرآني الذي جدد في المنهج بالاعتناء بالبرهان العقلي والتاريخي، ولم يغفل أيضًا البرهان البياني واللغوي، فكان مشروعه وإن لم يحو عددًا ضخمًا من المؤلفات إلا أنه كان نوعيًا في إضافته مركبًا متناغمًا أصيلًا. فرحم الله عالمنا الجليل الدكتور محمد عبد الله دراز ونفع بعلمه الأمة وتقبل جهده وصنيعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* باحثة في العلوم السياسية.

[1]الأزهري الذي أجمع العلماء على مكانته المرموقة د. محمد عبد الله دراز، الجزيرة مباشر، 23 أكتوبر 2021، متاح على الرابط التالي: محمد الجوادي، https://shorturl.at/XLxx4

[2] محمد مختار الشنقيطي، أرواح مشرقة: محمد عبد الله دراز، الجزيرة، 7 مارس 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/aaMTe

[3] محمد عبد السلام الجفائري، قراءة في كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم، مركز تفسير للدراسات القرآنية، 1988، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/AgiSZ

[4] إبراهيم إسماعيل، عرض كتاب الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، موقع السبيل، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/Ny2I0

[5] محمد الجوادي، الأزهري الذي أجمع العلماء على مكانته المرموقة د. محمد عبد الله دراز، الجزيرة مباشر، 23 أكتوبر 2021، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/R0p9k

[6] نور مهند الدوري، مراجعة كتاب نظرات في الإسلام، تبيان، 9 يناير 2022، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/vB83b

[7] محمد مختار الشنقيطي، أرواح مشرقة: محمد عبد الله دراز، الجزيرة، مرجع سابق.

[8] المرجع السابق.

[9] محمد عبد الله درّاز ابن الأزهر والسوربون، الجزيرة، 13 نوفمبر 2016، متاح على الرابط التالي:

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies