الصفحات التالية من كتاب سؤال الأخلاق* للدكتور طه عبد الرحمن**

سؤال الأخلاق

ما أشد غفلة الإنسان الحديث حتى كأنه، على ظاهر تقدمه العلمي والتقني الهائل، إنسان جهول! ألا ترى كيف يقدم قليل النفع على كثيره، إن لم يقدم صريح الضرر على صحيح النفع كما يفعل الجهلة من الخلق؟ وهل في الضرر أسوأ من أن يدعو إلى حقوق وحظوظ تخرجه من رتبة الإنسانية وتنزل به إلى درك البهيمية، محتجا في ذلك بأنه يتبع طريق العقلانية الذي هو وحده عنوان الإنسانية؟ لكن لو كان ما يدعيه هذا الإنسان صحيحا، فيا تُرى كيف بالطريق العقلاني الذي يتبعه يفضي به إلى نقيض مقصوده؟ ألم يكن يريد أن يزداد به استقامة، فإذا هو يزداد اعوجاجا؟ بلى.

وإذا بطل أن تكون العقلانية هي الحد الفاصل بين الإنسانية والبهيمية، وجب أن يوجد هذا الحد الفاصل في شيء لا ينقلب بالضرر على الإنسان من حيث أراد الصلاح في الحال والفلاح في المآل، ولا يقع الشك في نفعه متى تقرر الأخذ به ولا في حصول الضرر متى تقرر تركه؛ وليس هذا الشيء إلا مبدأ طلب الصلاح نفسه، وهو الذي نسميه باسم “الأخلاقية”؛ فالأخلاقية هي وحدها التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البهيمية؛ فلا مراء في أن البهيمة لا تسعى إلى الصلاح في سلوكها كما تسعى إلى رزقها مستعملة في ذلك عقلها؛ فالأخلاقية هي الأصل الذي تتفرع عليه كل صفات الإنسان من حيث هو كذلك، والعقلانية التي تستحق أن تنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي.

وقد التبس الأمر على دعاة العقلانية من المحدَثين، فظنوا أن العقلانية واحدة، لا ثانية لها، وأن الإنسان يختص بها بوجه لا يشاركه فيه غيره؛ وليس الأمر كذلك، إذ العقلانية على قسمين كبيرين، فهناك العقلانية المجردة من “الأخلاقية”، وهذه يشترك فيها الإنسان مع البهيمة، وهناك العقلانية المسددة بالأخلاقية، وهي التى يختص بها دون سواه؛ فالأخلاقية هي مابه يكون الإنسان إنسانا، وليست العقلانية كما انغرس في النفوس منذ قرون بعيدة؛ لذا، ينبغي أن تتجلي الأخلاقية في كل فعل من الأفعال التي يأتيها الإنسان.

ولعله ليس في أبواب الفلسفة المعاصرة باب حملت مفاهيمه وأحكامه من مظاهر الاشتباه والاختلاط ما حمله “باب الأخلاقيات”؛ فالغالب أن ما يكون قيمة خُلُقية في رأي بعض الفلاسفة قد يكون في رأي غيرهم قيمة غير خلقيةكالطمع في الثواب والخوف من العقاب؛ وأيضا ما يعده أحدهم صفة حسنة بإطلاق أو بتقييد، يجوز أن يعده سواه صفة قبيحة بإطلاق أو بتقييد، كما إذا قبح أحدهم العنف على وجه الإطلاق واستحسنه الآخر على اعتبار أنه مظهر لتعبير الذات.

ما السبب في هذا القلق الذي دخل على المفاهيم الأخلاقية ؟

السبب في اضطراب المفاهيم الأخلاقية يرجع إلى كون الفلاسفة غلب عليهم الاشتغال بها دون ردها إلى المجال الحقيقي الذي تنتسب إليه، بحيث بقيت، في تعاملهم معها، متزلزلة لا تثبت في معانيها ومتأرجحة لا يستقر بها قرار ومتذبذبة لا تقيم على حال، وليس هذا المجال المنسي الذي بدونه لاتسكن هذه المفاهيم ولا تثبت ولا تتمكن إلا مجال “الدينيات”؛ والدينيات هي المجال الذى يجمع إلى عنصر “الإنسانيات” وعنصر “المعنويات” عنصر ثالثا هو “الغيبيات”[1]، فكل مفهوم ديني هو في نفس الوقت مفهوم إنساني ومعنوي وغيبي؛ لذلك، يكون الفلاسفة قد أصابوا حينما نسبوا المفاهيم الأخلاقية إلى الإنسانيات والمعنويات، لكنهم أخطأوا حينما قصروها على هذين المجالين ولم يتعدوا بها إلى مجال الغيبيات؛ والواقع أن هذه المفاهيم لا تقل نسبتها إلى الغيبي عن نسبتها إلى الإنساني والمعنوي، فهي، على الحقيقة، مفاهيم إنسانية معنوية غيبية مثلها في ذلك مثل المفاهيم الدينية أو قل، بإيجاز، ولا أخلاق بدون غيبيات كما لا دين بدون غيبيات.

وهكذا تكون أسباب الأخلاق موصولة بأسباب الدين، حتى إنه لا حدود بيّنة مرسومة بينها؛ وهاهنا حقيقة نرى الفلاسفة فيها بين مُِقر بها ومنكر لها ومتردد فيها، لا لشيء إلا لكون حقيقة الدين أعجزت العقول، فافترق الناس فيها بين مؤمن بها وجاحد لها وشاك فيها، مع أن هؤلاء وأولئك يعترفون جميعا بأن ظهور الدين مَقرون بظهور الإنسان؛ ومتى صح وجود هذا الاقتران بين الدين والإنسان في الأصل، فإنه يكون من العبث الشك في أن ملكات الإنسان قد أشربت بالروح الدينية إلى حد بعيد، حتى إنه لا يكاد يصدر عن هذه الملكات فعل من الأفعال يخلو من أثر قريب أو بعيد لهذه الروح، والأخلاق إنما هي أول الأفعال التي تصدر عن ملكات الإنسان، فتكون أكثر من غيرها تغلغلا في الحقيقة الدينية، بحيث لا مجال للانفكاك عنها.

وقد جعلنا من هذا الجمع بين الأخلاق والدين أصل الأصول في مساهمتنا النقدية للحداثة الغربية؛ ولا يخفي علينا ما قد يثيره بناء هذا النقد على الأخلاق الدينية من مشاعر الاشمئزاز والاستنكار في نفوس المقلدة من المفكرين “الحداثيين” العرب؛ ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم، لوجدوا أنهم يبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم، فإذا جاز عندهم أن ينتقدوا الديني بواسطة ماهو لا ديني، فلم لا يجوز عند سواهم أن ينتقدوا اللاديني بواسطة ماهو ديني! وإذا جاز عندهم أن ينتقدوا الأخلاق الإسلامية بواسطة الحداثة العلمانية، فلم لا يجوز عند سواهم أن ينتقدوا الحداثة العلمانية بواسطة الأخلاق الإسلامية!

أما نحن فلنا في هذا الأمر أسباب تزيد عن مجرد الجواز، فقد ثبت عندنا أن الاعوجاج الخلقي للحداثة بلغ تأثيره في النفوس حدا لاينفع في تقويمه ما نسميه ب ” أخلاقيات السطح” – وهي عبارة عن الأخلاقيات التى وضعها الحداثيون وما زالوا يضعونها من أجل دفع أسباب الشر أو الأذى الذي لحقهم وما زال يلحقهم بما كسبت يد الحداثة -؛ ذلك لأن دفع هذه الأسباب المؤذية لا يكون إلا بقيم تعلو درجات على هذه الأسباب، وهؤلاء يأخذون قيمهم من هذه الأسباب نفسها، فالحداثه لا تولد إلا قيما ومعاني من جنس وقائعها وظواهرها، فيكون فيها من احتمال الأذى ما في هذه سواء بسواء؛ والحق أنه لا تنفع في تقويم هذا الاعوجاج إلا أخلاقيات يكون لها من القوة، لا ما تضاهي به قوة الحداثة فحسب، – لأن في المضاهاة وحدها تكافؤ الطرفين، فلا يصلح بالضرورة أحدهما بالآخر – وإنما ما تجاوزها به درجة، حتى تقدر عليها وتتمكن من قطع أسباب الأذى فيها، وعلى قدر درجات هذه المجاوزة للحداثة، يكون حظ هذه الأخلاقيات من الإصلاح والتقويم؛ فلا بد إذن من طلب أخلاقيات تنأى عن السطح الذي وقفت عنده الحداثة وتغوص في أعماق الحياة وأعماق الإنسان، فلا أعمق من حياة تمتد من عاجلها إلى آجلها ولا أعمق من إنسان يتصل ظاهره بباطنه،و أي المعاني الخلقية تستطيع استيعاب هذا الامتداد للحياة وهذا الاتصال للإنسان من المعاني التي ينطوي عليها الدين الإلهي! أليس يسعى هذا الدين إلى صلاح الحياة الإنسانية في الحال وفلاحها في المآل! فما بالك بدين كالإسلام الذي جاء ليكون تماما وكمالا لهذه المعاني الروحية.

نقد اعتقادات شائعة بصدد الدين والأخلاق:

وإذا كان الفقهاء والأصوليون قد أخذوا بمبدأ تبعية الأخلاق للدين بموجب تسليمهم بأن الدين جاء لينظم حياة الإنسان في مجموعها، فإن كنا نقرهم على هذا الأخذ، فإننا نلومهم على كونهم جعلوا رتبة الأخلاق لا تتعدى رتبة المصالح الكمالية، حاملين عبارة “مكارم الأخلاق” – التي ورد بها الحديث الشريف المعلوم: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” – على معنى “مكامل الأخلاق”، أي تكملات للأخلاق؛ في حين لو أنهم اتبعوا المنطق السليم في فهم حقيقة الدين، لتبينوا أن الأخلاق أَولى برتبة المصٍالح الضرورية من غيرها؛ فما ينبغي لدين إلهي، ناهيك بالإسلام، أن ينزل إلى الناس، مقدَّما الاهتمام بشؤون الحياة المادية للإنسان على الاهتمام بكيفيات الارتقاء بحياته الروحية! وهل في المصالح ما يختص بكيفيات هذا الارتقاء غير الأخلاق! ثم هل في شؤون الإنسان ما هو أدل على إنسانيته من شأنه الخلقي!

وإذا قيل بأن الفقهاء والأصوليين قد ذكروا “حفظ الدين” من بين المصالح الضرورية، والأخلاق إنما هي تابعة للدين، فإذن حفظهم للدين هو حفظ للأخلاق؛ قلنا بأنهم بين موقفين اثنين، وكلاهما قادح فيهم، فإما أن يفهموا هذه التبعية بمعنى كون الأخلاق جزءا منه؛ وحينئذ، يلزمهم أن يكفوا عن عادتهم في وضع الأخلاق في المرتبة الثالثة من مراتب المصالح الإنسانية، ثم أن يباشروا تجديد النظر في كثير من احكامهم في المصالح، هذا إن لم يتعين عليهم مراجعة الأصول نفسها التي بنوا عليها نظريتهم في المقاصد؛ وإما أن يبقوا على عادتهم في حفظ الرتبة الثالثة للأخلاق وحفظ الرتبة الأولى للدين؛ وعندئذ، يلزمهم أن يقروا بأن تبعية الأولى للثاني إما أنها ليست تبعية ضرورية، وإنما تبعية جائزة، بمعنى أن الفعل الخُلقي قد يدخل في الفعل الديني وقد لا يدخل فيه، وإذا لم يدخل فيه، فإن ذلك لا يضر به (أي بالفعل الخُلقي) كما لو كان بين الفعلين عموم من وجه وخصوص من وجه؛ وإما أن المراد بهذه التبعية في الأصل هو عكسها، بمعنى أن الفعل الديني هو الذي يدخل في الفعل الخلقي، فحينئذ يشبه موقفهم موقف بعض المتكلمة والمتفلسفة.

والصواب أن الدين والأخلاق شيء واحد، فلا دين بغير أخلاق ولا أخلاق بغير دين، ولا يمكن أن نتبين هذه الحقيقة إلا إذا تخلصنا من اعتقادات شائعة عن الدين والأخلاق، ونخص بالذكر منها ثلاثة:

1- الأصل في الدين حفظ الشعائر الظاهرة:

ليس من شك أن أداء الشعائر واستخدام الجوارح في أدائها والدوام علي هذا الآداء الحسي أمور يقوم عليها كل متدين، أيا كان، لكن أن تصير هذه الأمور مطلوبة لذاتها، حتى يُظن أن الدين كله ينحصر في المظاهر الخارجية لهذا الأداء الشعائري، فهو ما لايمكن أن يتفق أبدا مع مقصد الحقيقة الدينية؛ فواضح أن الغرض من الشعيرة ليس هو الشعيرة نفسها، وإنما الغرض منها هو ما يتركه أداؤها من آثار مخصوصة في القائم بها تنقله من الحال التى هو عليها إلى حال أخرى تفضلها.

وإذا عرفنا أن الآثار أو النتائج التي تخلفها ممارسة الشعائر هي عبارة عن علامات أو مؤشرات تظهر في تصرفات المتدين كلها، زيادة أو نقصانا، عرفنا أنها أساسا آثار ذات طبيعة سلوكية، والآثار السلوكية هي بالذات المسمى الذى وضع لفظ ” الأخلاق” للدلالة عليه؛ وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يكون الغرض الأول من الشعائر هو تحصيل الأخلاق، بحيث تكون قيمة الشعيرة معلقة بقيمة الخلق الذي تحتها، إذا زاد فضْل الخُلُق زادت درجة الشعيرة وإذا نقص نقصت، كما تكون قيمة أداء الشعيرة معلقة بمدى تحقق هذا الخُلق في سلوك مؤديها، إذا حسن السلوك حسن الأداء، وإذا ساء السلوك ساء الأداء.

2- الأصل في لأخلاق هو حفظ الأفعال الكمالية:

نجد في صيغة هذا الأصل لبسا أضر بمفهوم ” الأخلاق”، إذ قد يستفاد منها أن الأخلاق أفعال يتوصل بها إلى ترقية الإنسان إلى مراتب لا تدخل فيها هويته ولا بالأولى وجوده، أي أفعال تتعلق بما زاد على هذه الهوية وعلى هذا الوجود؛ وعلامة ذلك الاسم الذي اشتهر بالدلالة على الأخلاق الحسنة، ألا وهو “الفضائل”! فالفضيلة من الفضل، والفضل هو ” ما زاد علي الحاجة” أو ” ما بقي من الشيء بعد الوفاء بالحاجة”؛ والحال أن الأخلاق ليست كمالات، بمعنى زيادات لا ضرر على الهوية الإنسانية في تركها، وإنما هي ضرورات لا تقوم هذه الهوية بدونها، بحيث إذا فقدت هذه الضرورات فقدت الهوية، وإذا وجدت الأولى وجدت الثانية، بدليل أن الإنسان لو أتى ضدها – أي ساءت أخلاقه – لَعُدّ، لا في الأنام، وإنما في الأنعام [2]، بحيث يتعين علينا أن نعتبرها بمثابة مقتضيات تدخل في تعريف هوية الإنسان نفسها؛ ولن يتأتي لنا هذا إلا إذا جعلنا وجود الإنسان، لا متقدما على وجود الأخلاق، وإنما مصاحبا لوجودها، وهو أمر ليس في علمنا أن أحد من الأخلاقيين تفطن إليه وتكلم فيه، والحاجة تدعو إلى إنشاء نظرية أخلاقية يكون من أصولها مبدأ الجمع بين شرط ” الأخلاقية” وشطر “الإنسانية”.

3- المعتبر في الأخلاق أفعال معدودة:

لقد عودنا أهل النظر من الأخلاقيين أن يقوموا بإحصاء الفضائل ومراتبها ويشتغلوا بتصنيفها، مع اختلاف بينهم في عددها ومراتبها وأنواعها؛ ومعلوم أن أشهر تصنيف ورثناه عنهم هو التصنيف الأفلاطوني الذي يجعل الفضائل الأساسية أربعا، وهي: “العفة” و”الشجاعة” و “الروية” و” العدل”، حتى ظن بعضهم أن هذا التصنيف كلي وكوني لا تختلف فيه أمتان، وما درى هذا أن انتشار الشيء ليس أبدا دليلا على كونيته، متى كان المراد ب “الكونية” هو أنها وصف الشيء الذي يعم جميع الأفراد عموما نابعا من طبيعتهم أو من إرادتهم، لا مبثوثا بينهم أو مفروضا عليهم، فهذه كونية صناعية معها عنف قليل أو كثير وتحتها نسبية حقيقية.

ولا يشغلنا هنا حصر الفضائل في أربع بقدر ما يشغلنا مبدأ الحصر نفسه؛ فهو عندنا مبدأ مقدوح فيه من وجوه عدة، وهي التالية:

- أن الأخلاق هي بعدد أفعال الإنسان؛ فلما كانت هذه الأفعال أكثر من أن تحصى، كانت الأخلاق مثلها لا تحصى، ولا فائدة من وراء إدخالها في أجناس وأنواع، لأن الشاذ فيها أكبر من أن يهمل، فقد يعدل الخُلق الواحد أخلاقا شتى.

- أن الفعل الخُلقي الواحد ليس رتبة واحدة، بل هو رتب متعددة قد لا تقف عند حد؛ فمثلا قد يأتي الفرد الواحد فعلا معينا تارة ينزل به رتبة وتارة ينزل به رتبة غيرها، حتى كأنه فعلان مختلفان.

حضارة القول: كيف يمكن درء آفاتها الأخلاقية؟

لا يخفى أن المظهرين اللذين تجلى بهما سر الحياة في الوجود الإنساني هما: “القول” و “الفعل”؛ وقد اشتغل أهل الفكر بالبحث عن حقيقة الفعل الإنساني كما اشتغلوا بالبحث عن حقيقة القول الإنساني، غير أن هذا الاشتغال المزدوج قد اختلفت درجته من الشدة كما اختلفت فيه المراتب التي ينزلها كل من القول والفعل؛ فالفيلسوف اليوناني قد رفع من شأن القول لظهور دلالته على العقل، حتى اتخذه معيار يفرق به بين الإنسان والحيوان، فقال ” الإنسان حيوان ناطق”[3]؛ أما العالم المسلم، فعلى العكس من ذلك، قد رفع شأن الفعل لظهور دلالته على الخُلُق، حتى اتخذه معيار يفرق به بين الإنسان وغيره، فقال: “الإنسان حي عامل”[4].

ويبدو أن هذا التفاوت في الاشتغال بهذين المظهرين الحيويين للوجود الإنساني – أى ” القول” و “الفعل” – زاد مع مرور الزمن اتساعا حتى صار إلى ما يشبه التباين أو الانقطاع بينهما، كانت الغلبة فيه لجانب القول على جانب الفعل؛ وعلامة ذلك ما يحدث على مرائينا ومسامعنا من ” طوفان الأقوال”، طوفان تُغطّي هوله وتُخفي فداحته أسماء مختلفة تغري بظاهر دلالتها من نحو “انفجار المعلومات”و “ثورة الاتصال” و ” انعتاق الكلمة” و”سيادة القلم” و”سلطان العقل” و “تداول المعرفة”

و “عولمة الإعلام” وغيرها من الأسماء الكثيرة التى تروج لهذا الطوفان اللفظي وتجلب له مظاهر الموضوعية والمشروعية بغير حساب، حتى إن أنسب اسم يصح إطلاقه على الحضارة الغربية الحديثة التي أنتجت هذا الطوفان هو أنها “حضارة قول” بحق.

نمط المعرفة الحديث: كيف يمكن معالجة أزماته الأخلاقية؟

هذه الحضارة لها شقان اثنان: شق المعرفة التى حصلتها وشق التقنية التي صنعتها؛ ولا شك أن شق المعرفة يتقدم فيها شق التقنية كما تقدم وجه العقل فيها وجه القول، لكن الانشغال والافتتان بالتقنية لا يضاهيهما إلا الانشغال والافتتان بالعقلانية، حتى أضحت المعرفة لا تُطلب إلا من أجل هذه التقنية ولا تَشرُف إلا بقدر ما تفتحه لها من آفاق، بحيث نشهد اليوم ما يمكن أن نسميه ب ” فتنة التقنية” على غرار “فتنة العقلانية”.

وهذان الشقان شابتهما أزمات وآفات؛ ونقصد هاهنا أن ننظر في هذين الشقين للحداثة: الشق المعرفي والشق التقني، فنقومهما على مقتضى أخلاق الدين الإسلامي، مبرزين، على وجه الخصوص، الأزمات التي تقوم بالشق الأول(المعرفة) والسيادات التي تقوم بالشق الثاني(التقينة) بحيث تكون الحضارة الحديثة من حيث هي حضارة معرفة حضارة متأزمة وتكون من حيث هي حضارة تقنية حضارة متسلطة.

لئن سلَّمنا بأن المتخلق بأخلاق الدين الإسلامي يلزمه أن يطلب الاتصاف بالعقل والعلم[5]، فلا نسلم بأنه يلزمه، في تحصيل هذا الاتصاف، الاندفاع في الأخذ بكل مناهج العقل ونتائج العلم التي جاء بها النمط المعرفي الحديث، ذلك أن هذه المناهج والنتائج أشُبِعت، من حيث يدري المتخلق أو لا يدري، بمذهب واضعيها في العقل والعلم؛ ومن هنا، فلسنا نعترض على هذه المناهج والنتائج لمجرد نسبتها إلى هؤلاء الواضعين من حيث أنهم غير مسلمين أو غير متدينين، فذاك أمر لا يقول به عاقل؛ وإنما لأن مذهبهم فيها يقوم على مبادئ لا يمكن للمتخلق بأخلاق الدين أن يقبلها أو يدعو إلى قبولها.

أزمات النمط المعرفي الحديث:

أصول النمط المعرفي الحديث

لقد قام النمط المعرفي الحديث منذ نشأته في مطلع القرن السابع عشر على أصلين اثنين يقضيان بقطع الصلة بصنفين من الاعتبارات التي يأخذ بها كل متدين.

أما الأصل الأول، فيمكن أن نصوغه كما يلي: ” لا أخلاق في العلم” ؛ مقتضى هذا الأصل أن لكل واحد – أو جماعة – أن يضع بنيان نظريته بحسب ماشاء من القرارات المعرفية والإجراءات المنهجية، ما عدا أن يجعل فيها مكانا للاعتبارات التي تصدر عن النسليم بقيم معنوية مخصوصة أو عن العمل بقواعد سلوكية معينة.

و أما الأصل الثاني، فيمكن أن نصوغه كما يلي: ” لاغيب في العقل”؛ مقتضى هذا الأصل أن لكل واحد – أو جماعة – أن يركب من العلاقات ويقيم من البنيات ماشاء ماعدا أن تكون بعض العناصر المرتبطة بهذه العلاقات أو الداخلة في هذه البنيات لا تفيد تحقيقات التجربة الحسية ولا تقديرات العقل المجرد في الإحاطة بكنهها أو بوصفها.

أزمة الصدق: لقد تفرع على الأصل الأول الذي يقول بفصل العلم عن الأخلاق المبدآن المشهوران:

أ- مبدأ الموضوعية، وهو يقضي بأن يكون النظر العلمي مستقلا كل الاستقلال عن آثار الذات الإنسانية؛ ولما كان هذا الاستقلال ادعاء بعيد التحقق، عسير الإثبات، اخترنا أن نسمي هذا المبدأ ب”مبدإ الموضوعية الجامدة”، تمييزا له عن مبدأ آخر يأخذ بموضوعية غير جامدة أو قل “حرِِكة” بكسر الراء، إذ يقتضي أن تشترك قيمُ الذات الداخلية مع مدركات النظر الخارجية في تأسيس المعرفة تأسيسا موجَّها (بفتح الجيم المشددة) ومقوَّما (بفتح الواو المشددة)، لا تأسيسا مجردا.

ب- مبدأ التساهل[6]، ينص هذا المبدأ الثاني على أنه لا أخلاق في المنطق، فلكل امرئ أن يبني منطقه كما شاء، لا يتقيد في ذلك إلا بأن يبين، عند الاقتضاء، مناهجه وقواعده فيما اتخذ من منطق خاص؛ ولما كان هذا المبدأ يسقط إسقاطا كليا الاعتبارت العملية، اخترنا أن نطلق عليه اسم ” مبدأ التساهل المسيَّب”، تمييزا له عن مبدأ ثان يأخذ بتساهل ” غير مسيب أو قل” موجَّه” (بفتح الجيم)، إذ يقصد إلى أن يشرك الجانب العملي مع الجانب النظري في تركيب النسق المنطقي أو النظرية العلمية.

وهكذا باسم مبادئ توهم بالنزهة كمبدأ الموضوعية وبالسماحة كمبدإ التساهل يقع تمجيد العلم الحديث، بل تقديسه، إذ ينال حظوة ما بعدها خطوة في قلوب بعض علماء الدين أنفسهم؛ وعلاقة هذا الإيهام أن هذه المبادئ التى ترسخ آفة الانقطاع عن القيم الأخلاقية، لم يقتصر العمل بها على مجال العلوم النظرية كما أراد ذلك أهلها في مرحلة التأسيس، بل جرى الأخذ بها أيضا في مجال العلوم العملية نفسها، حيث أخرجت أفعال الإرادة الإنسانية الحية على مقتضى الوقائع الجامدة، ثم انتقل العمل بها إلى المجالات غير العلمية وغير العملية مثل الفكر والأدب أو الفن، حتى صار المثقف – مفكرا كان أو أدبيا أو فنانا – يعتقد مشروعية هذا الانفصال عن القيم الأخلاقية ويعتقد ضرورة الالتزام به، ويتجلي هذا الاعتقاد في الادعاءات الثلاثة الآتية:

- أن القول الحق يصدر عن القائل ولو لم يعمل به.

- أن الفعل ليس شرطا في قبول قول القائل.

- أن تقويم قول القائل من جهة أفعاله مسلك غير مشروع.

وواضح أن هذه الادعاءات تزكي الانفصال بين القول والفعل؛ ولما كان هذا الانفصال أثرا من آثار “مبدإ الموضوعية الجامدة” و “مبدإ التساهل المسيَّيب” ، دخلت على المعرفة الحديثة، على اختلاف أساليبها وتنوع محتوياتها، آفة الإخلال بشروط الصدق، علما بأن الصدق هو مواطأة القول للفعل؛ وإذ ذاك، لا نعدو الصواب إن قلنا بأن المعرفة الحديثة تعاني أزمة حادة، هي، باصطلاحنا، عبارة عن ” أزمة صدق”.

أزمة القصد: لقد تفرع على الأصل الثاني الذي يقول بفصل العقل عن الغيب المبدآن المشهوران:

أ- مبدأ السببية، وهو يقضي بأن يكون لكل ظاهرة سبب محدد؛ ولما كان القول بالسببية يلزم أن “الجواز” لا محل له في الممارسة العقلية المشترطة في العلوم، آثرنا أن نسمي هذا المبدأ ب” مبدأ السببية الجامدة” ، حتى نفرق بينه وبين مبدإ آخر يأخذ بسببية “حرِِكة” (بكسر الراء) تزدوج فيها الضرورة بالجواز، كما يزدوج فيها التوجيه الذي يضبط العلاقة السببية، إذ تكون هذه العلاقة موجَّهة من لدن المسبَّب كما هي موجَِّهة من لدن السبب، وإن اختلفت صورة هذا التوجيه من أحدهما إلى الآخر.

ب- مبدأ الآلية؛ ينص هذا المبدأ الثاني على أن كل ظاهرة لا تحددها إلا أوصاف وخواص خارجية يمكن أن نراقبها ونضبطها ونتصرف فيها بطرق مقررة؛ ولما كان القول بالآلية يلزم منه أن الممارسة العلمية تُنزل كل شيء منزلة الظاهر الذي ينبغي التحكم فيه، ولا تتطلع إلى ما وراءه من الدلالات الخفية ولا إلى ما بطن من الأسباب الممتنعة عن المراقبة الآلية، أخترنا أن نطلق علي هذا المبدأ اسم ” مبدأ الآلية المسيبة”، حتى نفرق بينه وبين مبدأ ثان يأخذ “موجَّهة” (بفتح الجيم) يتزاوج فيها التحكم في ظاهر الأشياء مع الاحتكام إلى باطنها، وذلك لتزاوج الأوصاف العلنية فيها مع المقاصد الخفية وتزاوج العلل المشهودة مع الحِكَم (بكسر الحاء) المبثوثة.

وحاصل القول في النمط المعرفي الحديث أن نتائجه العلمية، لما كانت لا تؤدي بصاحبها إلى طلب الأخلاق، ولا يعنيها أمر الوصول إلى التحلي بها، ورَّثت (بفتح الراء المشددة) الآخذين بها أزمة صدق، كما أن مناهجه العقلية، لما كانت لا تحمل صاحبها على التطلع إلى الغيب، ولا يعنيها أمر الوصول إلى اليقين بشأنه، ورّثت الآخذين بها أزمة قصد؛ ومتى ثبت أن المعرفة الحديثة تكابد أيما مكابدة أزمتين اثنتين: “أزمة صدق” و “أزمة قصد” ، احتاج المتخلق – الذى عليه واجب العمل بالاعتبارات الخلقية والتوجهات الغيبية – أيما احتياج إلى أن يقي نفسه شر هاتين الأزمتين.

وأما الجمع بين العلم والاعتبارات الخلقية، فهو بالذات مقتصى “مبدإ العلم النافع” عند الأخلاقيين المسلمين، فالعلم النافع هو باعثا على العمل، ولا عمل صالح بغير علم نافع؛ ومعلوم أن مصطلح ” العمل” في الإسلام يتسع للدلالة على جميع الممارسات

وأما الجمع بين العقل والتوجيهات الغيبية، فهو ، على وجه التعيين، مقتضي مبدأ “العقل الكامل” عند الأخلاقيين المسلمين؛ فالعقل الكامل هو ما كان مفضيا إلى القرب من حضرة الله، ولا قرب واصل بغير عقل كامل[7]؛ وعلى هذا، فالطريق الذي ينبغي أن نطلبه حت ى نحقق به ما عجَز عن تحقيقه مسلك التنقيح والتخريج إنما هو طريق العقل الكامل والعلم النافع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. طه عبد الرحمن (2006). سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. ص ص. 13- 14، 24- 26، 51- 55، 77- 78، 91- 97.

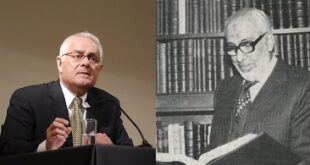

** طه عبدالرحمن (1944 بالجديدة بالدار البيضاء)، فيلسوف مغربي، متخصص في المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق. ويعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين.

[1] نقصد ب ” الغيبيات” معنى أخص من “الميتافيزيقا”، فكل ما هو غيبي “ميتافيزيقي”، لكن ليس كل ما هو “ميتافيزيقي” غيبيا؛ فالغيبيات هي “ميتافزيقا” دينية، من موضوعاتها علاقة الإله بالإنسان خلقا وشرعا.

[2] تدبر الآية الكريمة: “إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا” ، الفرقان – آية 44.

[3] “ناطق” هنا بمعنى “عاقل”

[4] المقصود هنا ب” العمل” العمل الشرعي، ومعلوم أن أبرز الأعمال الشرعية ” العبادة” فيرجع معنى التعريف السابق إلى القول: “الإنسان حي عابد”

[5] تأمل الحديث الشريف الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبى الدرداء رضي الله عنه، وهو: ” من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحتيان من الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثو دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر”.

[6] نستعمل لفظ ” التساهل” في مقابل اللفظ الأجنبي ” Tolerance” بَدَل اللفظ الذي اشتهر استعماله، وهو “التسامح”، ذلك لأنه أنسب لمجال المعرفة من هذا اللفظ الأخير، إذ يقال : ” تساهل في عبارته عن الغرض” ولا ياقل: ” تسامح في عبارته عن الغرض”؛ أضف إلى ذلك أنه لا يُشعر بالمعنى الأخلاقي الذي يشعر به لفظ ” التسامح”.

[7] ورد هذا المعنى الجامع بين كمال العقل ودلالته على القرب من حضرة الله في أخبار مأثورة جمعها الماوردي في كتابه : أدب الدنيا والدين، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإن ما يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم” ص27؛ ومنها أيضا أن لقمان بن أبي عامر روى عن ابي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” ياعويمر ازدد عقلا تزدد من ربك قربا، قلت بأبي أنت وأمي ! ومن لي بالعقل، قال: اجتنب محارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلا، ثم تنفل بصالحات الأعمال، تزدد في الدنيا عقلا وتزدد من ربك قربا، وبه عزا” ص 29 – 30؛ وقد قيل كذلك: ” العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه”، ص. 29

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies